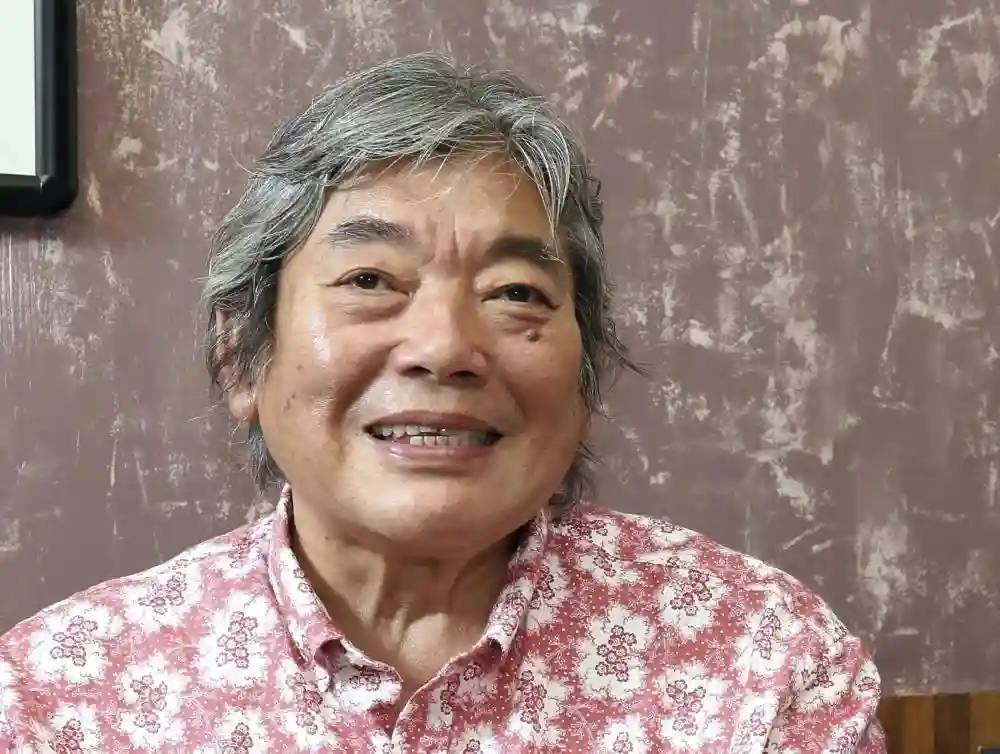

選挙制度を金儲けに利用したり、二馬力選挙を行ったりするなど、「選挙ハック」が問題となっています。選挙ポスター代が実際にかかる費用以上に「水増し請求」され、公費が使われている実態を追いました。 【写真を見る】立花氏の元側近が実態を証言「(得票率が)超えれば満額請求、超えなければ減額」 「選挙って儲かるんですよ」広がる“選挙ハック” 5月2日、「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志氏が夏の参院選で兵庫選挙区から立候補すると表明した。 NHKから国民を守る党 立花孝志氏 「前回の兵庫県知事選挙において一定の事実が隠されたことについて、もう一度説明をしていく」 2024年11月の兵庫県知事選では、斎藤元彦知事を応援する 「2馬力選挙」を展開。「選挙ハック」が問題となった。 「選挙ハック」とは、情報の拡散や金儲けなどに選挙を利用することだという。 立花氏は選挙について、たびたびこう語っている。 立花孝志氏(2023年 立花氏のYouTubeより) 「今回の選挙もなぜやってるか。金儲けです。儲かるんですよ」 儲かる仕組みはこうだという。 立花孝志氏(2019年 立花氏のYouTubeより) 「僕が作らせた選挙会社の社長をさせている。選挙って儲かるんですよ」 自身が作らせたという会社は「ネット選挙株式会社」。代表にはN国党の関係者が就任し、印刷広告業を行うとした。 立花孝志氏 「印刷会社 ネット選挙株式会社」(2019年) 「ネット選挙株式会社は、十分にポスター印刷代とかで儲かりますから」(2021年) 選挙ポスター代は本来、候補者が印刷会社に支払うものだが、一定の得票率を超えた場合には印刷会社が自治体に請求することができ、公費で負担される。 選挙ごとに上限額が定められているが、その額が実際にかかる費用より高く設定されているというのだ。 立花孝志氏(2019年) 「別会社作って、選挙するたびに国から金が入る。ポスターを10万円で作っても40万円とか請求できるんですよ。めっちゃ儲かるんですよ」 2024年12月、立花氏は大阪府泉大津市長選挙に出馬。得票率は10%を超え、ポスター代は公費負担となった。 一体いくらで請求していたのか。 市役所で収支報告書を確認すると、ポスターは「ネット選挙株式会社」で掲示板の数に合わせて140枚印刷されていた。その額は、泉大津市が定める上限ぴったりの39万2140円。ポスター1枚あたりの単価は、実に2801円にのぼる。 「約90万儲かった」公費負担を使ったからくり 実際、ポスター1枚あたりにいくらかかるのか。公費負担を使って利益を得ているという、別の業者が取材に応じた。 過去の東京都議選の、ある候補者のポスター代は400枚で約5万円。1枚あたり約125円になる。 選挙の結果、公費負担の対象になったため、上限いっぱいまで水増しして請求。ビラと合わせて約100万円が振り込まれたという。 印刷業者 「大体5万円から、高くても10万円以内で印刷代は収まるのが普通なんです。90万円くらい儲かった」 「(それはもう、儲けとして)もらっちゃいます」 村瀬健介キャスター 「この利益は候補者に戻ってきているんですか?」 印刷業者 「これは印刷会社の利益です」 「ほとんどの候補者が地元の印刷会社に発注しているので、地元の印刷会社は有権者なので、利益供与に近い話だと思いますけどね」 候補者には印刷会社からこんな見返りもあるという。 印刷業者 「印刷会社に発注する代わりに、ポスターを貼ってもらったりとか、そういうことをやってもらうってのは、半ば常識的になっていると思いますね」 「全然知識なくて…」政治家女子48党元候補者らも“ほぼ上限額”公費負担 立花氏が設立に関わった「政治家女子48党」は、2023年の統一地方選挙に大量出馬した。 収支報告書の、ポスター・ビラ代の欄にも「ネット選挙株式会社」の名前が。 立候補者の一人が報道特集の取材に応じ、選挙ポスターの発注についてこう語った。 政治家女子48党 元候補者 「立候補したときには全然知識がなくて、ネット選挙株式会社を含めた人たちから丸々手続きは全部やってくれるということで。説明されたとおりに動いた感じで、書類もたぶん(候補者の)皆さんほとんど自分でやってなくて。こういうことをやって立候補していくんだよっていうのを説明されたので、当然そこ(ネット選挙株式会社)を使うっていう感じでしたね」 政治家女子48党の別の関係者は。 政治家女子48党 関係者 「金額は(ネット選挙株式会社に)言われたまま書類を作成されて、N(国党)に絡んでる時点でネット選挙株式会社に頼むっていうのが決まっていた」 2人の収支報告書を確認したところ、どちらもポスター費用は40万円以上。ほぼ上限額の公費負担となっていた。 「(得票率が)超えれば満額請求、超えなければ減額」立花氏の元側近が実態を証言 だが、ポスターの実際の作成費用がわからないため、いくら水増し請求されているのか知るのは困難だ。 実は2024年11月の兵庫県知事選では、立花氏の得票率は10%を下回り、公費負担制度を利用できなかった。 立花氏とネット選挙株式会社との間で交わされた知事選の領収書を確認し再現したものには、ポスター1枚あたりの単価は税込み129円91銭と記されていた。 これに対し、泉大津市長選で自治体に請求したポスター代は、1枚あたり2801円。 同じネット選挙株式会社を使いながら、公費負担を利用できない知事選では21分の1の金額、約130円でポスターが作成されていたのだ。 立花氏がポスター代で儲ける方法を語った2019年の動画。このとき、立花氏の横にいた人物は立花氏の政策秘書を務め、過去にネット選挙株式会社で働いたこともある田中健元江戸川区議。田中氏は、ネット選挙株式会社がそもそもポスター印刷機を持っていないと話した。 田中健 元江戸川区議 「自分たちの組織でポスターを作ってる体を取って、(別の)印刷会社に丸投げしてる」 「(印刷機を)見たことないですよ」 田中氏が、2023年にN国党から出馬した選挙でもネット選挙株式会社が使われ、ポスター代は上限額ぎりぎりまで公費負担されていた。 田中健 元江戸川区議 「簡単に言うと不正じゃないかって考えてらっしゃるっていうことですかね」 ——実際にかかってない費用を自治体に請求をして、かかってない費用を税金・公費で受け取ってるわけですから 「おっしゃる通りです。その通りですね」 「おっしゃられたように、要するに(得票率が)超えたときには満額請求。超えなかったときには、すごい減額とかっていうのは、それは確かにいかがなものかって言われるようには思いますよ」 ポスター代を水増し請求しているのか立花氏にメールで質問したが、これに対する回答はなかった。 “水増し請求”で過去には詐欺で立件も 国は適切な選挙運動のあり方を与野党で協議 選挙ポスターの水増し請求を調査している、日本大学の安野修右准教授。 安野准教授の調査によると、2021年の衆院選では公費負担制度を利用できる候補者のうち、半数以上が上限額近くまで請求していたという。ほぼ全ての政党に、こうした候補者がいた。 日本大学法学部 安野修右准教授 「一番高い場合は(ポスター1枚あたり)だいたい1200円や1300円で、低い方だと50円と記憶しています。『本当にその金額なのですか?』『今時ポスター1枚印刷するのにそこまでべらぼうな金額はかからないと思いますけども』と見ていて感じます」 公費で負担されるポスター代の上限額が実際よりも高く設定されていることに関して、総務省に問うと… 総務省担当者 「物価の変動を考慮して改正しており、適正であると考えます」 水増し請求が横行している疑いについては… 総務省担当者 「水増しの可能性を把握していないので、お答えができかねるところでございます」 だが、過去には公費請求をめぐって立件されたケースもある。 2004年の岐阜県山県市議選では、印刷業者と共謀し、ポスター代を約150万円水増しして請求したとして、候補者7人が詐欺の疑いで書類送検された。 日本大学法学部 安野 准教授 「実際には要していない金額を要したかのように請求しているので、詐欺だというふうに解釈するのが普通のことなのかな。そもそも中抜きすることが目的で、この制度が作られているとしか判断できないので。庶民感覚というか、世間感覚から言えばおかしいはずなんですよね」 一方、選挙でのデマや誹謗中傷の拡散をどう防ぐのかも大きな問題だ。 国会では… 選挙運動に関する各党協議会 逢沢一郎 衆院議員 「適切な選挙運動のあり方を与野党で協議し、適切に必要なものについては結論を出していく」 8日、選挙運動に関する各党協議会が開かれ、Google、X、LINEヤフーの3社から現状を聞き取った。 各党協議会の座長役・自民党の逢沢一郎衆議院議員に聞いた。 逢沢一郎 衆院議員 「やはり法的な対応ということを我々、立法府で考えていかなければいけない。このSNSの問題で事実上、誹謗中傷・偽情報を蔓延されて、人生を本当に大変な危機におとしめられるという状況もありますし、選挙の当落にも大きく影響するような状況がすでに現実化しています」 日下部正樹キャスター 「立花氏の立ち居振る舞いについてはどうお考えですか」 逢沢一郎 衆院議員 「驚くばかり戸惑うばかり。本当に理解ができません。結果的にやはり有権者を混乱させた。あってはならないことと考えます」 鳥取県の独自策「これからずっと宣誓書を適用」選挙のあり方に危惧 立花孝志氏(2024年10月) 「当選を目的としない選挙に今回は臨ませていただいています。圧倒的な得票で斎藤さんをもう一度(兵庫県知事に)戻さなきゃいけない」 兵庫県知事選で行われた2馬力選挙も大きな問題となった。 国に先んじて、具体策を講じたのが鳥取県だ。立候補届出の際に他の候補者の当選を目的とする選挙運動をしない、などとする「宣誓書」を提出させることを定めた。 旧自治省の官僚として、公職選挙法にも関わった鳥取県知事に聞いた。 山本恵里伽キャスター 「この宣誓書というのは、いつどういった形で実施される予定なのでしょうか?」 鳥取県 平井伸治 知事 「鳥取県の選挙はこれからずっと宣誓書を適用します。参議院については鳥取県と島根県は合区になっていますので、今度の参議院選挙、島根鳥取選挙区から適用されることになります」 山本キャスター 「(宣誓書の)提出を拒んだ場合はどう対応されるのですか」 鳥取県 平井知事 「公職選挙法に86条の4という条文があり、『この書類を出して届け出なさい』と書いてあります。その届け出るべき書類が足りないことになりますよね、(2馬力選挙を行わない)宣誓書が出なかったら。この(立候補の)届け出は受理できない可能性が出てくるわけです」 いま、選挙のあり方が、ゆがめられつつあると危惧する。 鳥取県 平井知事 「本当に危ないと思っている。このままどんどん選挙の土俵が崩れていってしまうと、まっとうな民主主義というものが内部から崩れていってしまう。それに対する有権者の信任が失われていってしまう。表現の自由とかいろんな議論はする必要が当然あるにせよ、ただ今でも明らかに公職選挙法に違反しているようなものについては、厳正に処断するということはあっていいと思います」