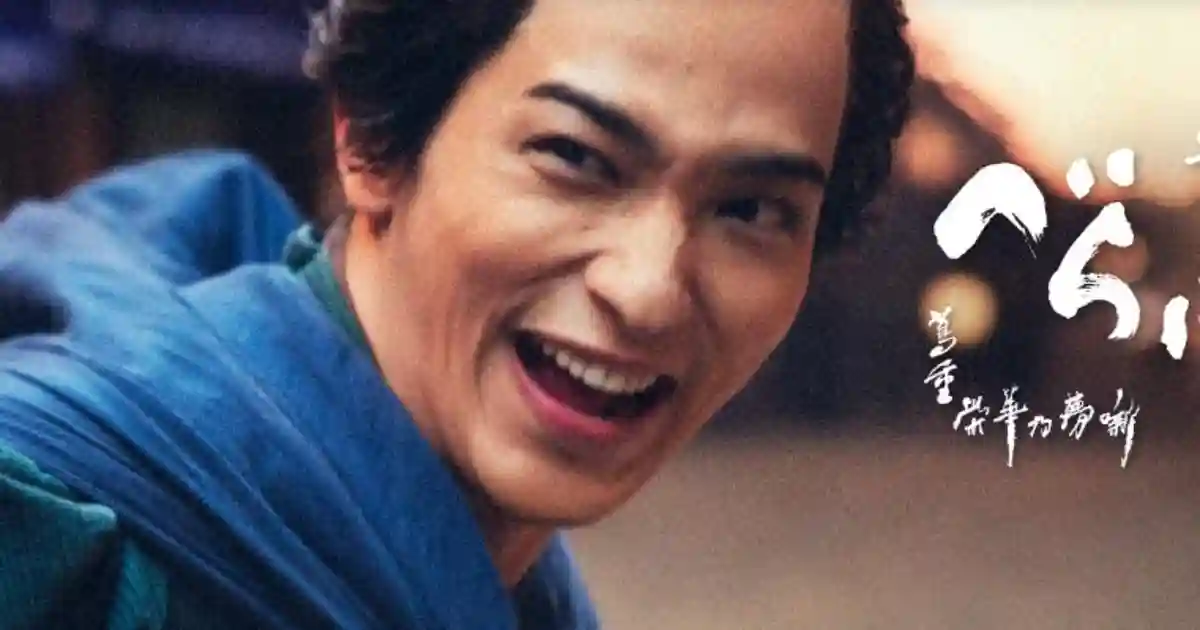

「江戸ことば指導」担当のはずが 『べらぼう』16話から烏亭焉馬(うてい・えんば)が登場していた。 蔦屋重三郎(横浜流星)と一緒にいた大黒屋りつ(安達祐実)が、そば屋で待っていたのが焉馬であった。 「あ、来た来た、焉馬さん、こっちこっち」 「いやあ、りっちゃん小っこいから、わからなかったよ」 「はは、お互いさまだろ」との挨拶で、軽やかに登場した。 大工の棟梁なんだけど芝居好きで、浄瑠璃作家として芝居の本を書くことになった、そこで吉原のことを聞きたいと重三郎に会いにきた、ということだった。 安達祐実と打ち解けて話していて、ああ、よく見る脇の役者さんかとおもって見てたが、口調から、あ、違うわ、左龍さんだと、途中で気づいた。すぐに気づかなくて申し訳ない。 左龍さんは、私は池袋演芸場でよく見かけるという印象がある。いまだに前名の小太郎の名前で呼んでしまいそうになるが、落語家の六代目柳亭左龍。 『べらぼう』では「江戸ことば指導」担当だから、スタッフロールでその名前を見かけ、指導なんだなあとおもっていたところ、焉馬さんの役で出てくるので驚いた。 江戸落語のおおもとのような存在である。名前だけはよくよく知っていましたが、お姿を見かけるのは初めてでござんしてと声を掛けたくなるところが、なんだかわくわくと嬉しい。 いよいよ、江戸の落語が始まることになる。 「おもしれえ名前を付けやがんじゃねえか」 烏亭焉馬は、芸名である。 「烏と焉と馬」は間違いやすい三文字の代表とされていて、ウエンバの間違いという慣用句から取った。漢文への距離が遠くなった現代ではわかりにくいが、このころとしては「おもしれえ名前を付けやがんじゃねえか」と喜ばれるシャレだったのだ。それぐらいの知識は持っていておくれよ、という気風も感じられる。 大河『べらぼう』の時代、安永天明のころ、とにかく「シャレのめして行こうぜ」という気分のとても旺盛な時代であった。天変地異や疫病や飢饉が立て続けに起こって、徳川時代のでもとくに生きるのが大変なときだったから、だからこそカラ元気で笑いのめしてやろうじゃないか、という意気込みを感じる。 必死で歯を食いしばって、軽口を叩いている、という気配がする。 落語という芸能は、これより100年ほど前、延宝天和のころに起源を持つと考えられている。 五代将軍綱吉の治世下である。 それも京と大坂と江戸に、ほぼ同じころに発祥した。 ひょっとしたら噂を聞きつけて(ないしは実見して)こりゃいいやってんで場所を変えてダマで真似したんではないかとおもったりもするがまあそれは推察でしかなくて、とにかくほぼ同時に発祥している。 江戸の落語が鳴りをひそめたワケ 江戸で始めたのは鹿野武左衛門(しかのぶざえもん)である。 京都の露の五郎兵衛は延宝年間から活動を始めており(だいたい1670年代半ば)、鹿野武左衛門が始めたのはそれより少しあと延宝末から天和あたり(1680年代初期)であろうか、彼が江戸落語を始めたとされる。 この武左衛門が元禄期に捕まる。 元禄6年(1693)に「これから疫病が流行するのだが、それには梅干しと南天を用意すればまぬがれる」という噂を流布して、金儲けをたくらんだヤカラがいた。 これは徹底した調べによって主犯者が摘発され、死罪、そしてそれは「鹿野武左衛門の咄にヒントを得たらしい」ということになり、武左衛門も取調べを受けた。 一説には連座して大島へ遠島となったともされるが、真偽は定かではない。 ただ、嫌疑を受けたのは本当のようで、これによって江戸の落語は完全に鳴りをひそめる。 鹿野武左衛門の「はなし(口伝話)」で問題とされたのは「馬が話した」という部分であった。馬が、梅干しと南天のくだりを口にした、というのだ。 これがお上の逆鱗に触れたのは、徳川綱吉のことを隠語で「馬」と秘かに呼んでいたことがあったからではないか、という指摘がある(延広真治「鹿野武左衛門」)。 綱吉は加冠のおりに「右馬頭」となり、そこから「馬」と陰で呼ばれることがあった。そこから、馬に喋らせるのはお上の悪口ではないかと取調べがあり、厳しい処断がくだされたという推察である。 「おもしろおかしく嘘を話す」ことができなくなった 落語では、動物が喋るのはふつうである。 猫が喋り、犬が喋り、狸や狐は喋るし化ける。ついでに天狗は空を飛んで、死神は道端で話しかけてくる。 人心を惑わしている、と怒られても、惑わして笑ってもらおうとおもったまでで、悪気はございません、と弁明するしかない。 むずかしいのは、このころ、こういう与太話を人前で披露したとき、何が罪になって、どこまでなら見逃してもらえるのか、明確な基準がないことだ。基準がわからないから、いつどこで罪になるかわからない。 「子供に長い名前をつけちまった」という話をしても捕まるかもしれず、「そば屋で一文ごまかした」という話で引っ立てられるかもしれない。 五代綱吉の時代から、八代吉宗の時代にかけて、これは将軍権力が強まった時代とされる。言い換えればある種の独裁政権(強い全体主義体制)とも言えるわけで、そういう治世下では、簡単に舌禍事件は引き起こされる。 トップの機嫌ひとつで首が飛ぶし、そこに取り入ろうとする取り巻きの意向ですぐに捕まってしまう。 だから「おもしろおかしく嘘を話す」江戸の落語は鳴りをひそめてしまった。 それが元禄6年(1693)のことである。 ちなみにこの逸話は「当時のコレラの大流行のおりに」と引用されることがあるが、実際に流行したわけではない。「さて、お立ち会い、じつはこの先、江戸で疫病がはやる、そのとき身を助けるものを教えてしんぜよう」と言ってまわっただけらしい。いまもある詐欺商売のひとつにすぎない。 90年後にようやく復興 元禄期から90年ほど経って『べらぼう』の時代、天明年間に烏亭焉馬らの「シャレの大好きな人たち」によって落語が復興される(大河ドラマは、いま安永年間なのでまもなく天明)。 京都大坂の落語は、江戸で舌禍事件があったあと正徳享保のころも続き、上方落語としていまも残る(昭和20年代に谷崎潤一郎がもう滅びてしまうだろうと嘆いたことはあったが、なんとか存続した)。 上方落語では「見台(けんだい)・膝隠し」を使う(いつも使うわけではなく、演目による)。 見台は、演者の前におき、これを小拍子で叩いて音を出す。 この見台を使うのは、「大道芸の名残り」であると、これはかつて桂米朝がよく語っていた(1970年代のレコード全集では繰り返し同じ説明をしている)。 野天で「見台」を用いて、がちゃがちゃと叩いて賑やかな音を立てて、通りいく人の耳目を引いた、というのが桂米朝の説明であった。 1670年代の露の五郎兵衛は、京都の北野天満宮や祇園の八坂神社で「辻咄」を披露していた、つまり野天での口演である。 ただ、露の五郎兵衛の「北野天満宮での口演のさし絵」では見台のうえに書物をのせており、「読み聞かせ」のスタイルで演じていたこともあったようだ。見台とはもともと書見台のことなので正しい使用法である(この口絵は『べらぼう』で古川雄大が演じる北尾政寅=山東京伝の著書「近世奇跡考」巻二に載っている)。 上方の屈指の大ネタ 上方の落語は大道芸から始まったので、江戸方に比べて笑いが多く、派手だというふうに言われる。 それにまた糞尿ネタが多い、と桂米朝がよく弁解するがごとく、でも嬉しそうに語っていた(このへんの上方落語の細かいソースはだいたい『桂米朝上方落語大全集』レコード全二十三集(百席収録)によるものである)。 桂米朝が復活させた『地獄八景亡者戯(じごくばっけいもうじゃのたわむれ)』という大ネタは一席で一時間以上かかる上方屈指の大ネタであり、いまは東京方でも演じる演者もけっこう見かけるのだが、しかし、かなり奇妙な咄である。 そもそも登場人物が次々と入れ替わり、そして「いたって汚い話でございまして……だいたい大阪の落語にはよう大小便やおならが出てまいります」とレコードでも米朝が断っているもので(1972年11月の京都での公演)、これを上方の屈指の大ネタ、と称するところが、上方落語の特徴である。 江戸落語の屈指の大ネタといえば、やはり三遊亭円朝の『牡丹灯籠』『真景累ヶ淵』の因縁ものや、あとは『文七元結』などの人情噺だろう。たしかにお座敷でじっくり聞くのが似合う。 桂米朝は「上方は大道芸が発祥、江戸はお座敷芸から始まっている」と説明していた。 ただ、べつだん上方にも泣ける大ネタもあれば、東京にも糞尿ネタがある。 烏亭焉馬「咄の会」の実相 上方の『たちきり』『百年目』は東京に移されて東京種のように人情話に入っているが、もともと上方での大ネタである。 東京でも『家見舞(鯉瓶)』や『転失気』というわかりやすい糞尿ネタはあり、連日寄席で掛かっている。 天明期に烏亭焉馬が「落とし咄」を始めたのはたしかに「座敷」である。 ただ、「お座敷芸」というものとも違う。 芸妓や舞妓を呼び、幇間(たいこもち)を呼び、芸を見る。そこに噺家も入れて一席を聞く。それは明治の元勲井上馨が三遊亭円朝を、昭和の宰相吉田茂が春風亭柳橋を呼びつけていた、というところから想像する風景でもあるが、烏亭焉馬の会はちょっと違う。 烏亭焉馬「咄の会」は少人数に見せていたわけではない。 このころ大流行していた「狂歌」の会がもとにある。 その集会のなかで「落とし咄」を披露したことから始まった。 つまりは数奇の人たちがおおぜい集った「集会」での発表であった。 江戸の「狂歌の世界」は天明時代に盛んになった文化であり、インテリ層が集まって、がんばって努力して、一生懸命にふざけようとする世界である。 ここでは「山手の大将」として四方赤良(大田南畝)、「下町の講頭」として烏亭焉馬が2大巨頭として認識されていたらしい。大田南畝はいまの神楽坂から飯田橋あたりの生まれ、烏亭焉馬は両国あたりの育ちである。 天明3年(1783)に烏亭焉馬が柳橋の「河内屋」にて「落とし咄」を披露したということで、これが江戸落語が再興とされる。平賀源内の死から5年後、田沼意知が刺殺される前年である。 さらに3年後、天明6年(1786)には向島の武蔵屋で「咄の会」を開いているが、このときは狂歌の仲間が「一百人ほど」集まったというから、かなりの盛況である。 座敷に百人が詰めかけ、そこで「落とし咄」が受ければ(受けたはずだ)揺れるほどの哄笑が起きていたとおもわれる。熱気が違う。 ここには、蔦重も狂歌師として同席していたとおもう。『べらぼう』での描写が楽しみだ。 何とかやりすごしていく「江戸ッ子の意気地」 焉馬は繰り返し「咄の会」を主催するが、たびたび禁じられた。 そのたびに手を替え品を替え、何とかやりすごしていく。 大っぴらに開けない時期もあるが、それでも何とか意地でも開いていく。そのあたりの焉馬の意地は、蔦重とまったく同じだ。江戸ッ子の意気地というやつだ。 もちろん大坂でも似たような禁令はでるのだが、おそらく将軍のお膝元江戸とは緊張感が違っただろう。江戸のほうが、かなりひりひりしそうだ。 そこがまた、笑いの差となったのではないか。 烏亭焉馬は大工の棟梁で、しかもご公儀の普請方でもあった。 それなりの地位にあった人である。 徳川時代の身分の差というのは、いまどきの感覚で細かくわかるものではない。 「咄の会」に、ある櫛職人が出してほしいと頼んできたが、「狂歌師の会に櫛職人を入れたら、品が落ちるから、よそうじゃねえか」と断られかけた、とのちの大落語家・三遊亭円朝が書き残している(「落語の濫觴」)。いや職人でも喋りが達者なら入れてやろうと取りなす人がいて、その櫛職人を入れると、たいそう上手くて客受けが良かったとのことで、彼がのちの山生亭花楽(三笑亭可楽)であったと伝えられる。 江戸落語の祖 可楽は江戸の最初の職業落語家(の一人)である。 狂歌師たち(烏亭焉馬ら)は、ふつうの職人をずいぶん下に見ていた、ということがわかる。それがこのころのリアルである。でも取りなす人がいれば仲間にはなれる。そういうところもある。一筋縄で理解できるものではない。 烏亭焉馬は、生涯、趣味で「落とし咄」を語り、会を主催するばかりであった。 生業(なりわい)とはしていない。そんなことを生業とはしないのだという自負も感じられる。 慰み(趣味)を仕事にしちゃあ、楽しみがなくなるだろうがよ、という気っ風も感じられて、これは時代と関係なく当人のキャラ(自分なりの決めごと)から来ているようにおもう。 でも烏亭焉馬が江戸落語の祖である。 中興の祖とされるが、まあ、焉馬と鹿野武左衛門とのつながりはあまりないので、ほぼ「祖」と考えていいだろう。私はそうおもっている。 でも烏亭焉馬は芸人ではなかった。 ここが江戸落語の底流にある。 そこがなんだか、おもしろい。 【さらに読む】『大河ドラマ『べらぼう』でも描かれた…江戸ッ子が熱狂していた「大火事」のリアル』 【さらに読む】大河ドラマ『べらぼう』でも描かれた…江戸ッ子が熱狂していた「大火事」のリアル