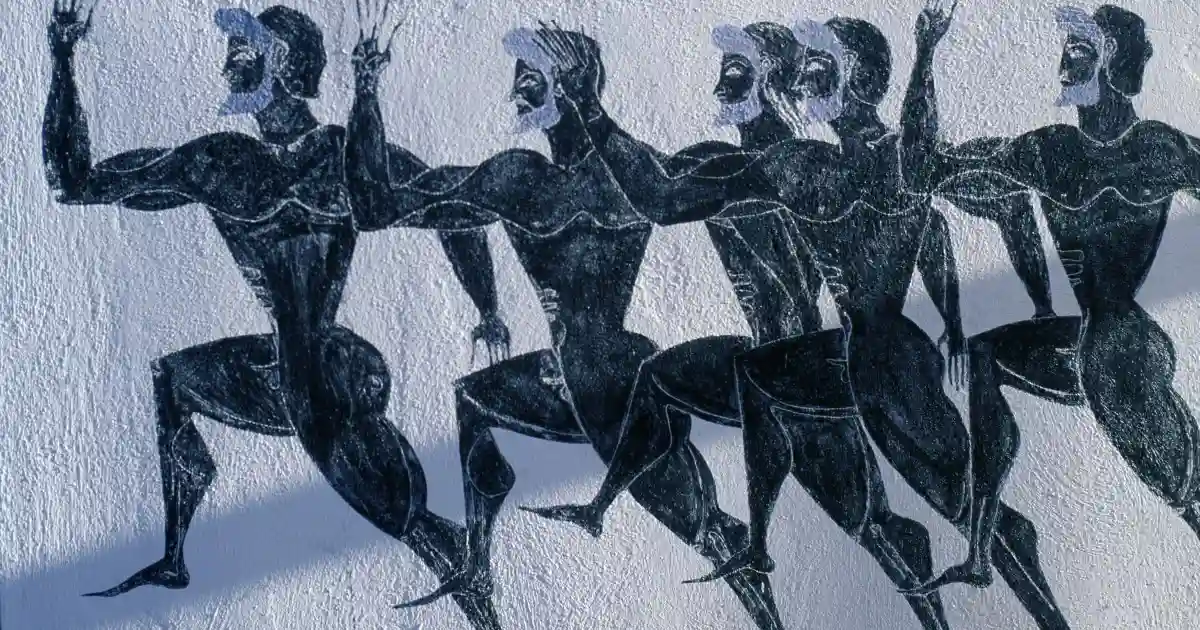

人類は進化の過程で共感力を獲得し、言語を発達させてきた。そのなかで生まれたのが歌やダンス、演劇だった。そうして演劇は人と人とを繋ぐ芸術となっていった。戦争が止まらないこの時代にこそ私たちはもう一度立ち止り、人類の来し方に思いを馳せたい。群像にて連載中の『ことばと演劇』では、劇作家の平田オリザが演劇の起源に迫っている。 ※本記事は群像2025年6月号に掲載中の新連載『ことばと演劇』より抜粋したものです。 演劇の原型とは アテナイを中心とした古代ギリシャの都市国家の民は、当時のオリエント社会における他の「帝国」の住民とは異なり単純な農耕民ではなかった。彼らはバルカン半島南部、あるいはペロポネソス半島の痩せた土地にブドウとオリーブを植えてワインとオリーブ油を作り、それを輸出することでエジプトなどから小麦や大麦を得た。私はこれを定住型商工民と名付けた。 この点は縄文人やアイヌの人々が定住型狩猟採集民(西田正規氏の命名によれば「中緯度森林定住民」)であったのと相似形をなす。一部の狩猟採集民が気候変動などの影響を受け、遊動生活を捨てて定住を余儀なくされた。その定住化が暇と退屈を生んだというのが國分功一郎さんの指摘。そして私は、そこにおいて芸術が飛躍的に進化したのではないかという仮説を立てた。農耕民も同じ定住型だが、農耕社会では人々が毎日ほぼ同じ経験を共有するので「伝達」=コミュニケーションとしての芸術表現は進化の必要がない。狩猟採集民は様々な経験をした人間が共同体の中で暮らすので経験の共有や、その増幅(物語、神話の誕生)が生じやすい。さらに定住社会であるからこそ、その共同体の間をさすらう者が生まれ、そこにも芸能や観光の起源がうかがえる。 アテナイ市民に代表される「定住型商工民」にも似たようなことが言えまいか。 メソポタミア、古代エジプト、そして古代ペルシャなどの巨大な帝国は農業を基盤とする。そこでは灌漑工事のような「文明」は発展するが「文化」は深化しない。農耕社会の単調な生活を紛らわすための祭りはあったかもしれないが、そこでは芸術的な深まりは必要とされない。 一方、東部地中海沿岸のレバント地方(いまのシリア、ヨルダン、パレスチナ周辺)で一時期、たいへんな隆盛を誇ったフェニキア人は遊動型の商工民だった。彼らは交易の民だ。後背地にはえるレバノン杉を使った最先端の船舶を駆使して東地中海を我が海とした。彼らの主な輸出品目はフェニキアの語源ともなった貝を原材料とする染料や、それで染め上げた織物。あるいはガラス工芸や象牙細工だった。 当時、まだ貨幣は発明されていなかったので、こういった工芸品はある種の物品貨幣の役割も果たしていたのだろう。交易のために広い範囲で誰もが使える平易な文字、アルファベットの原型も生まれた。 海賊的な要素の強い海の民を先祖とするフェニキア人たち(この点は諸説あるが)は、先の分類で言えば濃淡はあるだろうが「遊動民」的な色彩が強かった。主産業は貿易、交易だ。植民市を増やし、そこの産物を他の地域に持って行くことで彼らは富を得てきた。 西田仮説も援用しながら、いったん整理をしておく。 遊動狩猟採集民……縄文以前の人々 中緯度(定住型)狩猟採集民……縄文人、アイヌ、イヌイットなどの人々 農耕民……弥生人 遊動商工民……フェニキア人 定住型商工民……ギリシャの都市国家の人々 農耕民……メソポタミア、古代エジプト、古代ペルシャ ギリシャ人たちは、あくまで定住が基本であり、そこで生産したものを他の帝国の農産品と交換した。 遊動民には退屈はない。海賊たちは退屈をしないし、もちろん暇もない。しかし古代ギリシャの人々は大いに退屈した。高品質のワインやオリーブ油を作って、それを船に積み込めば後は暇な時間が待っている。実際、ギリシャに都市国家が成立してしばらくすると、支配階級にとっての最大の課題は、暇な時間をどう有意義に過ごすかになっていった。私はここに、ギリシャで、紀元前六世紀から五世紀前後に演劇の原型が急速に完成した大きな要因があると考えてきた。 オリンピックの制度化 少し先を急ぎすぎた。 ギリシャ悲劇の成立までをさらに細かく追っていってみよう。 紀元前十二世紀頃から長い時間をかけて、肥沃なマケドニアの平原からドーリア人が少しずつ南下してきた。紀元前八世紀頃にはギリシャ各地の谷ごと、入り江ごとに都市国家(ポリス)が生まれる。これらのポリスは、それぞれ独立した政治体制と文化を持っており、象徴としてあがめる守護神も異なっていた。 紀元前七七六年、オリンピアの地で古代オリンピックが始まる。これ以降、定期的に、ゼウス神に捧げる競技祭典として開催され、この期間中はすべての戦闘が停止されたことはよく知られている。 思うに、この古代オリンピックの開催は、人類史上においても文字や貨幣の発明と同等の大きな出来事だったのではないか。ここでは力(軍事力)や富(経済力)ではなく、参加者は平等に肉体一つで優劣を競うのだ。この「対等に優劣を競う」という概念が、のちにギリシャ悲劇を生み出した一つの要因ともなる。 あとで見ていくギリシャ悲劇の制度化の歴史と同様に、古代オリンピックも、あるとき突然に誕生したものではないだろう。おそらく隣村との力比べ、腕自慢、駆けっこなどが発展し、定期的な祭礼とも融合してオリンピックは生まれた。この「制度化」は、いくつもの偶然が重なって達成されたものだったのだろうが、しかし後世に与えた影響は計り知れなかった。 日本中の職場に溢れる「クソどうでもいい仕事」はこうして生まれた…人類学者だけが知っている「経済の本質」