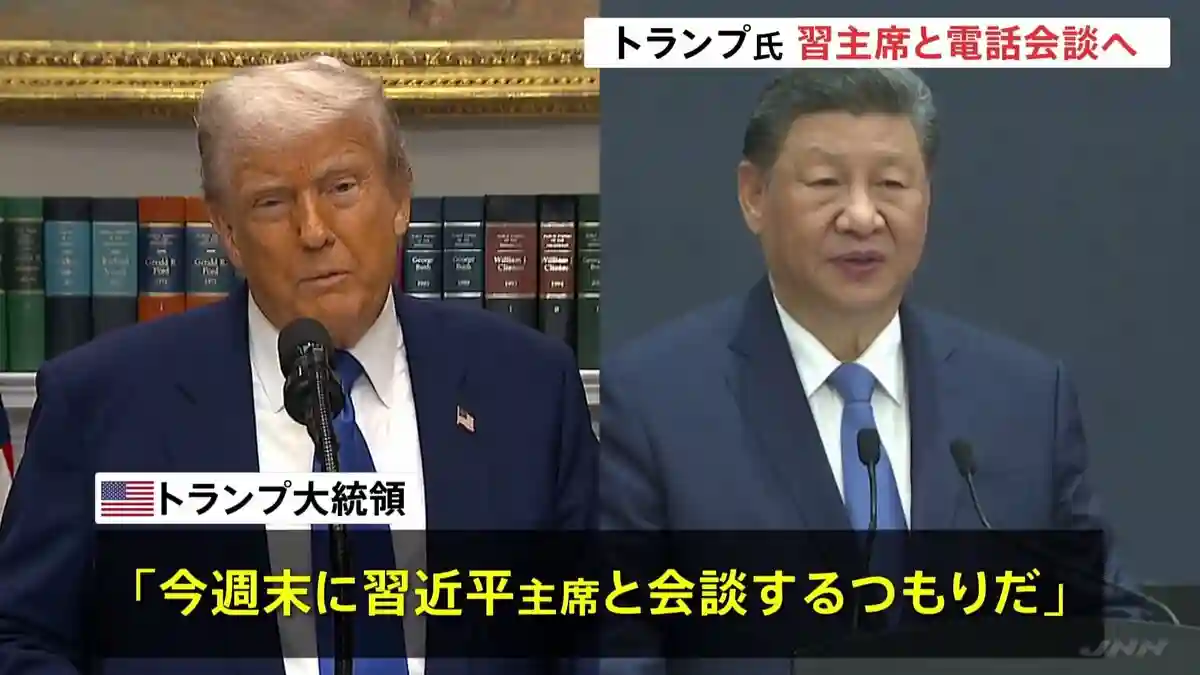

凍てついた議場 5月6日、10時6分、連邦議会でクリョックナー議長が、深刻な面持ちで言い渡した。 「フリードリヒ・メルツ氏は必要最小限の票数316票を満たすことができませんでした。よって首相には選ばれませんでした」 その瞬間、議場は凍りついた——。 2月末の総選挙が終わって2ヵ月半、CDU/CSU(キリスト教民主/社会同盟)と社民党の連立交渉がようやく纏まり、熾烈な権力争いの結果、閣僚ポストも決定。この日の投票は単に形式的なものであり、首相選出はつつがなく終わると、皆が信じていた。フリードリヒ・メルツ(CDU) 氏にとっては、自分の名がついにドイツ歴代の首相の列に加わるはずの待ちに待った晴れの日だ。 当初の予定では午前9時に投票、10時過ぎにはその結果が発表され、11時前には大統領官邸で、メルツ氏がドイツ連邦共和国の首相に任命される。そして、そのあとは祝宴。メルツ氏は、地元のザールランド州の10リットルのビール樽を、この日、自ら車のトランクに積んで議場に運んできていたという。 翌日には、パリとワルシャワへの表敬訪問。首相としての初仕事がすでに詰まっている。一方、議員たちも皆、これから始まる4年間の任期を前に、それぞれの思いを胸に秘めていただろう。 つまり、そんな晴れやかな朝、突然、予想外の事態が起きたわけだ。メルツ氏はもちろん、与党となるはずのCDU、CSU、社民党の議員が皆、雷に打たれたかのように呆然となった。CDU/CSUと社民党という、本来なら相容れない連立を組もうとしたことの弊害が、さっそく露呈してしまったのか。 身内から18名もの造反者が! クリョックナー議長は直ちに議会の一時閉鎖を宣言。いつ2度目の投票があるかは告げられなかった。メルツ氏は何も言わずに立ち上がり、真っ先に議場を退出。その後に、金縛りから覚めた議員たちがゾロゾロと続いた。 結果から言うと、議会は5時間ほど中断され、CDU/CSUと社民党の幹部による必死の調整が続いた。そして、2度目の投票ではメルツ氏は325票を得て、ようやく念願の首相となることができた。 その夜、あちこちのテレビ番組に招かれたメルツ氏、および与党の幹部らは、この失態を過小化しようと必死だった。しかし、首相選出で躓くなど戦後史上初の出来事。どう見ても政府の敗北であり、野党はここぞとばかりに厳しく評価した。また、海外メディアでも仮借ない批評が満艦飾となり、午前中に下がった株価は夕方になっても回復しなかった。 いったい1回目の投票では、何が起こったのか? 現在、連邦議会の議席数は630。つまり過半数は316票で、CDU/CSUと社民党の議員を合わせた328名の与党議員が全員メルツ氏に投票していれば、氏は余裕で選挙をクリアできていたはずだった。 ところが、メルツ氏に投票したのは310名。過半数に6票も足りなかったことは言うまでもないが、本当に深刻なのは、身内から18名もの造反者が出たという厳然たる事実だった。ただ、罰しようにも無記名投票なので、本人が言わない限り、それが誰だかは分からない。 つまり新政権の頭上には初日から、深い不信感が黒雲のように垂れ下がることになった。当然、これが深い傷として長く尾を引くことが懸念された。 しかし、最大の問題は、実は別のところにあった。1回目と2回目の投票の間に、メルツ氏は、自身の過半数獲得に力を貸してほしいということを、緑の党だけでなく、左派党にまで頼み込んだのだ。 ドイツの政治スペクトルに起きた大変動 左派党は旧東独の独裁政党であったSED(ドイツ社会主義統一党)の流れを引く党だ。これは、東独という国家の周りに“資本主義から自国民を守るため”の壁を築き、秘密警察シュタージを駆使して政府に従わない人物を弾圧、逃亡を試みた者は壁際で容赦なく射殺していた悪名高き政党だ。 そして、その思想を受け継いだ左派党の思想は、いまもほぼ共産主義。つい先日も、若い共同党首の一人が、「自分たちはラディカルだ。ラディカルの何が悪い!?」「資本主義を潰せ!」と叫んでいた(右派の政治家がこんなことを言ったなら、たちまち国家転覆の容疑で拘束されるだろう)。 つまり、ドイツ統一以来これまで、CDU/CSUが左派党を極左と見做し、絶対に協働しないという方針を貫いてきたのは、決して理由のないことではなかった。ところが、何が何でも首相になりたいメルツ氏は、この日、それをあっさりと放り投げたのだ。 メルツ氏が、首相の座を得るためならどんなディールにも応じ、公約破棄さえ厭わないことは、それ以前の2ヵ月半の社民党との連立交渉の間に十分に証明されていた。なぜ、公約破棄まで犯して社民党の要求を飲んだかというと、第2党であるAfDを極右だ、ナチだと言って閉め出している間に、社民党との連立以外に政権に辿り着く手立てがなくなってしまったからだ。 ただ、社民党とて総選挙での得票率はたったの16%。これだけでは足りず、メルツ氏はしばしば緑の党の協力も必要とした。緑の党も、社民党と同じく左の党である。ところが、この日、メルツ氏は藁をもつかむ気持ちで、これまで極左として排斥し続けてきた泡沫政党である左派党にまで跪いた。 その瞬間、何が起こったか? 左派党は“極左”から“中道”に移動し、突然、“普通の党”に格付けが変わった。つまりドイツの政治スペクトルにおいて、大変動が起こったわけだ。 そして誕生した「不信の内閣」 その夜、与党のCDU、CSU、社民党の代表は皆、新政権発足の挨拶の中で、正式に緑の党と左派党への感謝の意を述べていた。結党以来30年間(何度か党の名称は変わったものの)、独裁政党の後継の極左政党として常に阻害されてきた左派党にとって、これ以上の成功は考えられなかっただろう。 その結果、メルツ政権は今や、全ての左派の政党に首根っこを押さえられた状態で始動することになった。CDUの言では、政権は「全ての民主主義政党の信頼を得て」樹立されたのだそうだ。 そして、この文言には、「AfDは民主主義政権ではない」という意味がこれ見よがしに込められていた。AfDは現在、唯一の真の野党であるが、左翼カルテルと化した現ドイツ政権にとっては目の上の巨大なたんこぶだ。今後、AfDに対する弾圧がさらに激しくなることは容易に想像できた。 こうして始まったメルツ政権だが、黒雲は垂れ込めたまま。新政権を一言で言い表すなら、「不信の内閣」である。CDU/CSUも社民党も、「過去のことはもう追及しない。前進あるのみ」などと言っているが、裏切り者は誰か、そして、その目的は何だったかという疑問はもちろん去らない。水面下での追及は続くと思われる。 メルツ氏は元々、CDU内で人気がない上、特にここ2ヵ月半の間は、国民も党もほったらかしで、自分が首相になることしか考えていない様子が顕著だったため、不信任票が、それに反発したCDUの保守議員から出たことは十分考えられる。また、組閣人事に不満を持った議員の嫌がらせだったとすれば、大臣職から古参議員をほぼ退けた社民党もかなり怪しかった。 ただ、これで弱体化したのは間違いなくCDUであるため、社民党がメルツ氏の評判を傷つけて自党の立場をさらに強くするため、ポーカーフェイスで仕組んだのではないかという穿った見方をする評論家もいた。その他、憶測はたくさんあるが、公共メディアはいつも通り政府の応援団なので、疑心暗鬼はさておいて、新政府の希望溢れるスタートを演出している。 「極右だ」と叩き続けてきたはずなのに 現在、政権が発足して5日が過ぎた。メルツ首相は第2日目の7日、予定通りフランスとポーランドを訪問。8日はドイツの終戦記念日で、80周年記念のさまざまな公式行事があったが、その傍でトランプ氏との初の電話会談。9日にはブリュッセルでEUとNATOを訪問。 翌10日午前には、マクロン仏大統領、スターマー英首相、ポーランドのトゥスク首相と共に列車でキーウに到着。和平交渉の主導権を、トランプ大統領の手からヨーロッパ勢の手に取り戻そうということだろうが、フランスもイギリスも武力強硬派なので要注意だ。メルツ首相もタウルス巡航ミサイルのウクライナへの供与をずっと主張している。 なお、今回の総選挙で国内最大の争点の一つであった難民政策に関しては、CSUの新しい内務大臣が、国境検査を徹底し、不法移民の入国を禁止しようとしているが、それに反対する社民党のあいだで、早くも不協和音が生じている。ただ、メルツ氏が社民党に対して強く出られないのは、先に述べた理由によりすでに明らかで、同様のことが今後、エネルギー政策や気候政策においても起こると思われる。 選挙戦で保守回帰を謳い、社民党に勝ったCDUだったが、左派の政党に周りを固められ、首根っこを押さえられている限り、どれも実現は容易ではないだろう。そもそも、今、CDUがやろうとしていることは、AfDのここ10年間の主張の受け売りだ。しかも、それはメルツ氏がこれまで、「極右だ」「反民主主義だ」と叩き続けてきた主張なのだ。 AfDの締め出しを「防火壁」と名付けて党是としてきたCDUだが、結局、今や八方塞がり。防火壁の内側で大火事になっているのはCDUの方だ。 ちなみに、最新の複数のアンケートによる政党の支持率(平均)は、CDU/CSUが25.9%、AfDが24.2%、社民党がわずか15.5%。新政権の最大の目的は、これまでの社民党政権のカオスを修正しようというものだったが、15.5%の社民党が再び政府内で権力を握りそうだから、果たして改善が期待できるのかどうか。 なお、私が新政権の最大の問題だと思っているのは、首相になることが人生の最大目的で、しかし、首相として何をしたいかが全然伝わってこなかった人物が、本当に首相になってしまったことだ。現在、船長は至極ご機嫌だが、ドイツ丸はいったいどこへ流れていくのかが、この船長の得意満面の表情からは全く見えない。 【さらに読む】『日本も他人事ではいられない…自動車産業が傾いたドイツで「いま起きている」悲惨な現実』 【さらに読む】日本も他人事ではいられない…自動車産業が傾いたドイツで「いま起きている」悲惨な現実