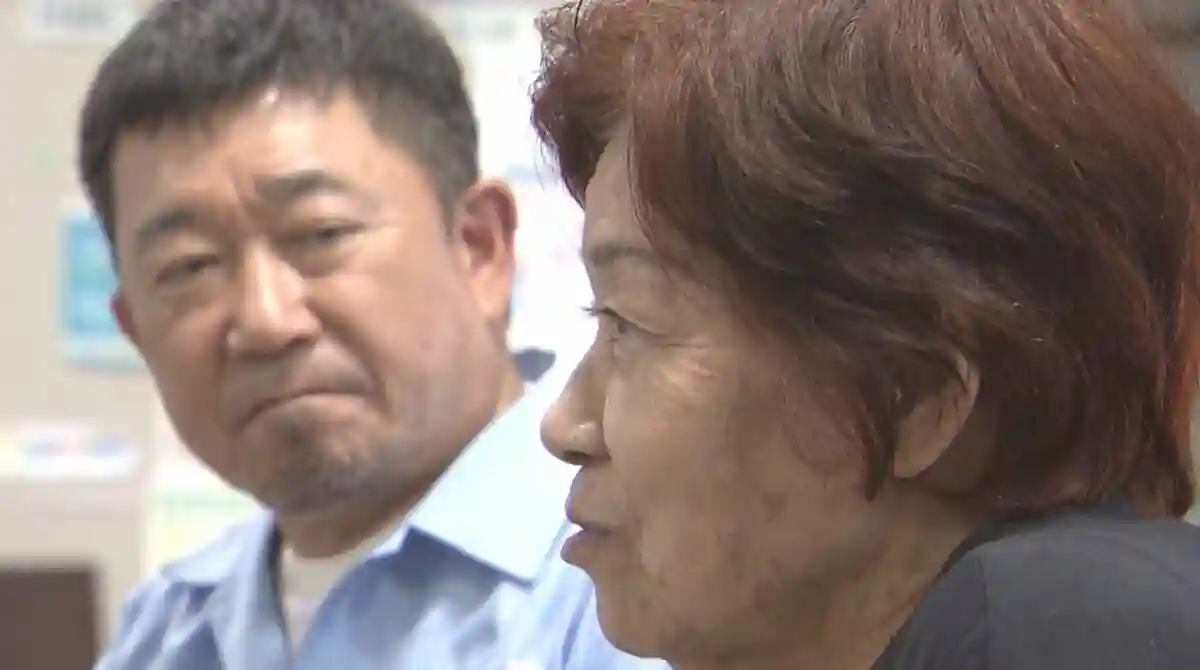

広島・長崎への原爆投下から2025年で80年です。被爆者の高齢化が進み「体験の継承」がますます難しくなっていく中で、被爆者とその家族の間でも伝えることが容易ではなくなってきています。 【写真を見る】酸素マスク越しに聞いた、父の最期の言葉に「涙が止まらなかった」 息子に話せなかった被爆体験 87歳の今だから、伝える 87歳で初めて、自らの講演の場に家族を呼んだ被爆者の女性を取材しました。 母は話せず 息子も聞けなかった 朝早く埼玉県を出発し、熊本空港に到着した工藤起裕(くどう たつひろ)さん(59)です。熊本に住む母が被爆体験を講演すると聞いて、やってきました。 起裕さんは30年ほど前にも一度、母から当時の話を聞こうとしましたが… 工藤起裕さん「『被爆した時の話を聞かせてくれ』と言ったのですが、最初はあまり話したがらない感じで」 起裕さんもそれ以上、聞き出すことができず、詳しくは知らないままでした。 なぜ今、母は家族を呼んだのか 起裕さんの母、工藤武子(くどう たけこ)さん(87)は、7歳の時に、長崎市で、爆心地の南東約3キロの自宅で被爆しました。 2023年、長崎での平和祈念式典で、被爆者を代表して「平和への誓い」を読み上げ世界に核兵器廃絶を訴えました。現在は熊本で紙芝居などを通じて核兵器の恐ろしさを伝えています。 武子さんが体験を語り始めたのは、被爆から63年後の2008年。他の被爆者が話す様子を見て「自分にも伝える責任がある」と感じたことがきっかけでした。 ただ、他人には伝えていたその体験を、日々の生活や気持ちが邪魔をして、近くにいたはずの家族には伝えてきませんでした。 今、87歳となり、初めて、息子家族に伝えようと思いました。 「これまで話せなかったことを聞いてほしい」 武子さんの気持ちに変化が生まれた理由は、自身の年齢と戦後80年という節目にありました。 工藤武子さん(87)「今年は『引き継ぎ・語り継ぎの年』。紙芝居も含めて、次に引き継ぐ人を決めて始めている。息子や家族にも一度は言っておかないと。これまで全然話さなかったから」 「神様…」被爆した父の最期の言葉 講演は、熊本県立大学が、学生や一般市民に開放した授業として開かれました。参加した約180人の中には、息子の起裕さんや孫の姿もありました。 武子さんが、自らの体験を言葉にして180人へ届けます。 武子さん「臨終の時、父の顔に酸素マスクを当てていた私は『神様、私の家族をお守りください』という最期の言葉を聞き、涙が止まりませんでした」 戦後、父だけでなく母やきょうだい合わせた5人を被爆の後遺症によるがんで失った武子さん。自身も5年前、がんの手術を受けています。 「忘れることが戦争に近づくこと」 世界に目を向けると、去年12月には日本原水爆被害者団体協議会(被団協)がノーベル平和賞に選ばれました。しかし各地で戦争や紛争が相次ぎ、ロシアやイスラエルなどが核兵器による威嚇を続ける中、被爆者は危機感を募らせています。 武子さん「無関心であること、人ごとと思うこと、忘れることが核兵器使用や戦争に近づくことだと思う」 証言が直接聞ける時間は残り少ないからこそ、核兵器が再び使われると熱線や爆風で一度にたくさんの命を奪うことはもちろん、その後、何十年も多くの人を放射線で苦しめる事実をしっかり聞いてほしい。そう、学生たちに伝えました。 熊本県立大学の1年生「私たちが、家族や身近な人に少しでも『こういう話を聞いた』という機会を設けることが大事なのかなと」 家族にとっても、武子さんの思いを引き継ぎたいと感じる時間となりました。 長男・起裕さん(59)「今後は母親が『伝えたい』と活動していることに、少しでもこたえることができれば」 孫(24)「祖母の姿を見たのは非常に堂々としているなと思ったし、こういう活動に力を入れているんだな、と伝わった」 武子さん「きょうは孫がいるから張り切ったのよ」 武子さんは今年も、熊本の小学校などで紙芝居などを通じて証言をしていくということです。