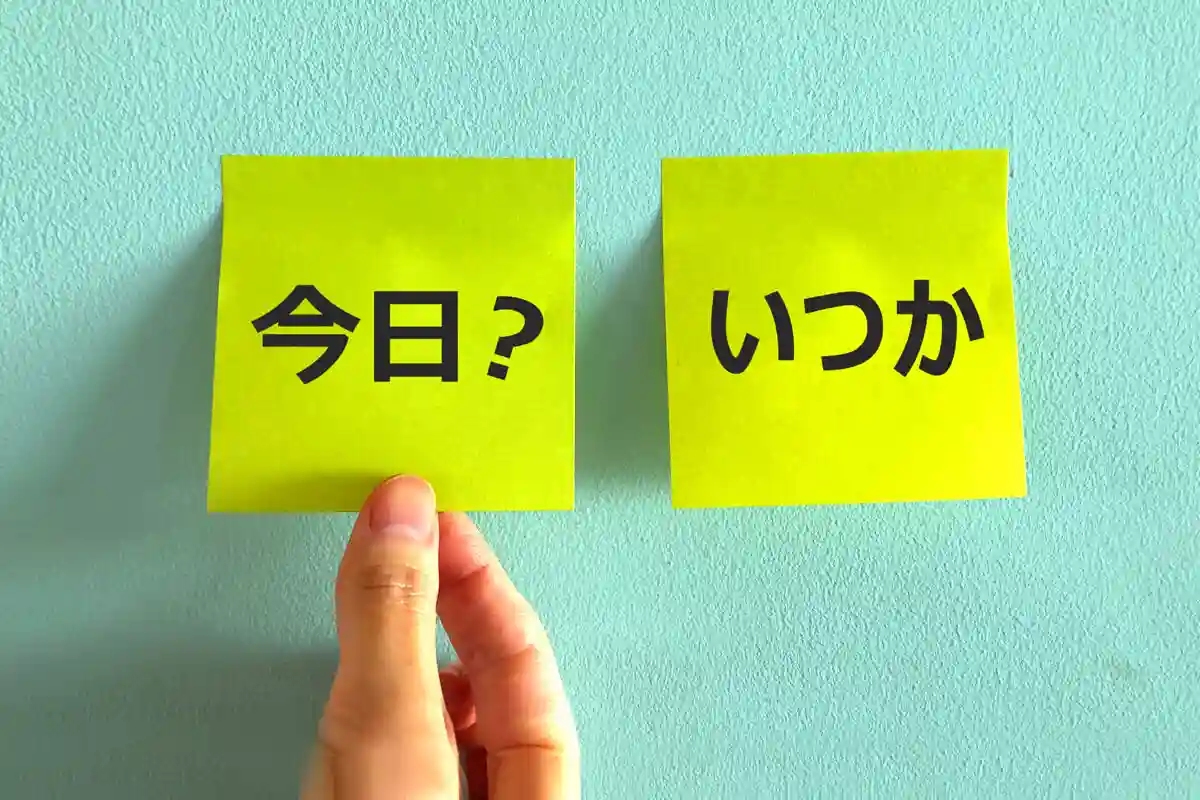

「あー、やらなきゃ…」と思いながら、ついつい先延ばししてしまうことはないだろうか? 人は嫌いなことからは目を背け、「めんどくさい」「やりたくない」と先延ばしにしてしまうことが往々にしてある。そして気付けば締め切りギリギリ、焦りながら作業を進める……。そんな悪習に陥る前に、先延ばしグセを改善できる3つの法則がある。 “先延ばしグセ”を克服するための「3つの法則」【図解を見る】 最新科学から導き出された、誰でも簡単にできる“先延ばしグセ”を改善する方法をご紹介する。(引用はすべて堀田秀吾氏の『決めることに疲れない 最新科学が教える「決断疲れ」をなくす習慣』より) 小さな目標を設定する 人は嫌いなことからは目を背け、決断を先延ばしにしがちです。ですが、先延ばしにすればするほど決断するのが憂鬱になっていきますね。 先延ばしグセを改善するための3つの法則とは 実は物事の好き嫌いや苦手意識は突き詰めると、自分がつくり出したバイアスにすぎないことがほとんどです。 たとえば、AさんがBさんにダイエット方法について提案する、次の会話を参考にして考えてみましょう。 A「定期的にジムに行ったりしたらいいんじゃない?」 B「効果がありそうだよね。でも、もっとコスパよく、痩せたいんだ」 A「ジョギングは? 場所も選ばないし、自分のペースでできるよ」 B「走るのは苦手で、あんまりモチベーションが上がらないんだよね」 Bさんはやらない理由を探す天才。このように自分のこだわり、好き嫌いや苦手意識によって決断をしてしまう(あるいはしない)人は一定数いるはずです。 【「決めかた上手」になると、日常ががらりと変わる!】人が1日にする決断は3万5000回。私たちは日々、「決めること」に追いかけられています。あなたをその疲れから解放する賢い決めかた、迷いをなくし、決めた後に後悔しないコツを世界最先端の研究を基にご紹介。「時間をかけない方が良い選択をできる」「あえて休憩を取る効果」など、今日からすぐ役立つノウハウ満載! 『決めることに疲れない 最新科学が教える「決断疲れ」をなくす習慣』 マサチューセッツ工科大学経営大学院のアリエリーは、被験者が本来、モチベーションを保てるはずの仕事に対して、あえて意図的にやる気を失わせる実験を行っています。 ゼウスの怒りにふれ、死後、地獄に落とされて大石を山頂まで押し上げる罰を受けたものの、その大石は必ず転げ落ちる……ギリシャ神話のシジフォス王の物語りになぞらえて「シジフォス実験」と銘打たれたこの実験。レゴが大好きな被験者を集め、彼らにロボットをつくるように指示します。そして、完成したものを被験者の目の前で解体してしまうのです。 先延ばししないためには“やる気”も重要。「(1)体を動かす、(2)いつもと違うことをする、(3)ご褒美を与える、(4)なりきる」の4つのアクションが重要だという 実験の結果分かったことは、人々にやる気を失わせるには、「頑張ってつくったレゴを目の前で解体する」というように、その人の仕事の成果を無視して、徒労感を与えればいいということでした。たとえ自分が大好きでこだわりがある仕事だったとしても、誰にも相手にされることがなく、徒労感を覚えてしまえば、人はやる気を失ってしまうのです。 一方、やる気を出させるには、「とてもがんばってつくっていたね」「見事な作品なので、またつくってほしい」など、その人の仕事を認め、労いの言葉をかけてあげればいいということでした。 先の会話でいえば、ジョギングが苦手な人も、第三者から「最近痩せた?」とか「顔がすっきりしている」などと言われれば、その気になって自分の選んだ決断に対してポジティブになれるのです。つまり、手ごたえをどうやって作り出すかが大事であって、自分のこだわりで選択するという行為自体は、さほど重要なことではないのです。 では、具体的にどのようにして手ごたえを作り出し、やる気を引き出せばよいのでしょうか? 大きな目標に向かっていきなり進もうとすると、なかなか成果が見えにくいので、徒労感に押しつぶされてしまうことが多いです。そのため、「1週間で3回ジョギングする」「今日は分だけ走る」など、小さく達成しやすい目標を設定しましょう。スタンフォード大学のバンデューラによれば、小さな成功体験の積み重ねが自己効力感を高める、つまり、達成できたという感覚が手ごたえとなり、徐々に次の挑戦へのモチベーションを高めてくれるのです。 「今日は何キロ走ったか」「どれくらいのカロリーを消費したか」など、進捗を記録し、目に見える形で確認できるようにもしましょう。そして、その進捗を友人などに報告すると、何もしない場合に比べ、1.8倍の達成率になることがドミニカン大学のマシューズの研究で示されています。たとえば、ジョギングアプリを使って走った距離をグラフ化したり、カレンダーに運動した日をマークしたりすると、自分が積み重ねた成果が見え、やる気を維持しやすくなります。 また、カナダ・西オンタリオ大学のバーキーらの研究でも、個人でやるよりも集団でやるほうが運動習慣が長続きするということがわかっています。同じ目標を持つ仲間と活動することで、互いに励まし合い、成果を共有することも効果的でしょう。一人では続かないけれど、誰かと一緒なら頑張れるものです。 先延ばしグセを改善する3つの法則 決断ができないとき、「めんどくさい」「やりたくない」と先延ばしにしてしまうことが往々にしてあります。でも大丈夫です。先延ばしグセを解決する方法もあります。 スウェーデンのストックホルム大学のローゼンタールとカールブリングは研究の結果、先延ばしグセの改善策を次のようにまとめています。 (1)すぐに得られる喜びや報酬がある (2)他の行動の選択肢を減らす (3)失敗への不安を取り除く たとえば、「明日中に課題を終わらせないといけない」という場合を考えてみましょう。頭の中では、昼すぎから課題に取り掛かるつもりだったのに、昼ご飯を食べたらめんどうくさくなり、ダラダラと他のことをしてしまった——、似たようなケースは、みなさんも思い当たるのではないでしょうか? こうしたとき、(1)(2)(3)を取り入れてみようというのが、彼らの解決案です。 たとえば、 (1)「すぐに得られる喜びや報酬がある」 →「課題を完成させたご褒美として、ケーキを食べる」などと報酬を設定することで、先延ばしを防ぐ方法 (2)「他の行動の選択肢を減らす」 →課題に取り掛かる状況のみをつくり出すために、スマホの電源を切ったり、ワーキングスペースに移動したりするなどして、課題に向き合わざるを得ない環境を整えて行動する方法 (3)「失敗への不安を取り除く」 →「課題を無事に終わらせられるか不安なら、仲間にアドバイスを仰ぐ」など、事前に不安を緩和する手段を考えてみるといった方法 ローゼンタールとカールブリングは、このような手段で先延ばしグセを改善することができるとうたっています。 とはいえ、「わかってはいるけど、なかなか実践できない……」というのが人の常。でも、大丈夫です。先延ばしを防ぐ方法は、完璧にやらなければ意味がないわけではありません。ちょっとずつ、できる範囲で試してみるだけでも、効果はあります。 たとえば、ご褒美の設定がピンとこない場合は、ご褒美をもっと魅力的なものに変えるといいでしょう。「課題を終えたら好きな動画を1本だけ見る」といったように、自分が本当に嬉しいと感じる報酬を考えてみましょう。 また、不安を減らすことが難しいと感じるなら、「完璧じゃなくてもいい」「とにかく手を動かしてみる」と意識することも大切です。肝心なのは、「少しずつでも進めてみること」です。 先延ばしを完全になくすのは、誰にとっても簡単なことではありません。でも、「昨日よりほんの少しでも取り組めた」なら、それは大きな前進です。 ぜひ、自分に合った方法を探しながら、一歩ずつ進めてみてくださいね。 体を動かすと、やる気はついてくる 先延ばししないためには“やる気”も重要です。脳の神経核・淡蒼球が働くとやる気が出ます。脳科学の研究で著名な東京大学の池谷裕二教授によれば、淡蒼球を動かすには、 (1)体を動かす (2)いつもと違うことをする (3)ご褒美を与える (4)なりきる この4つのアクションが重要だといいます。勉強を一例に考えてみましょう。 (1)「体を動かす」 自分の意思に関係なく、まずは教科書を開いたり、ノートに書いたりしてみることです。 脳には一度その行動を始めると、のめり込んでしまうという性質があります。 その正体こそ大脳基底核の中にある「淡蒼球」なのです。そのために5〜6秒、まずは動いて、淡蒼球を刺激することが大切なのです。そうすれば「決断しよう」「やろう」といった気持ちになってきます。 (2)「いつもと違うことをする」 自宅ではなく図書館やカフェに移動してみたり、音楽を聴きながら勉強してみたり、いつもとは違う順番で勉強してみたりするということです。 (3)「ご褒美を与える」 「先延ばしグセを改善する3つの法則」でご紹介した通り、「勉強が終わったら、動画コンテンツを見る」「テストが終わったら友人と買い物に出かける」などご褒美や特典を設定してみることです。 (4)「なりきる」 「今日の自分はスペシャルモードだ。いつもより集中力も持続する!」と思い込むといったことです。 先のローゼンタールとカールブリングによる「先延ばしグセの改善策」と通ずるところがあることに気が付くはずです。まとめると、「やる気」を起こさせるには「体から脳に情報を送り、淡蒼球を反応させる」、これに尽きます。決断できずに立ち止まってしまうのは、「動いていない」からなのです。ほんの少しでも動いてみると、物事は変わり始めるでしょう。 デイリー新潮編集部