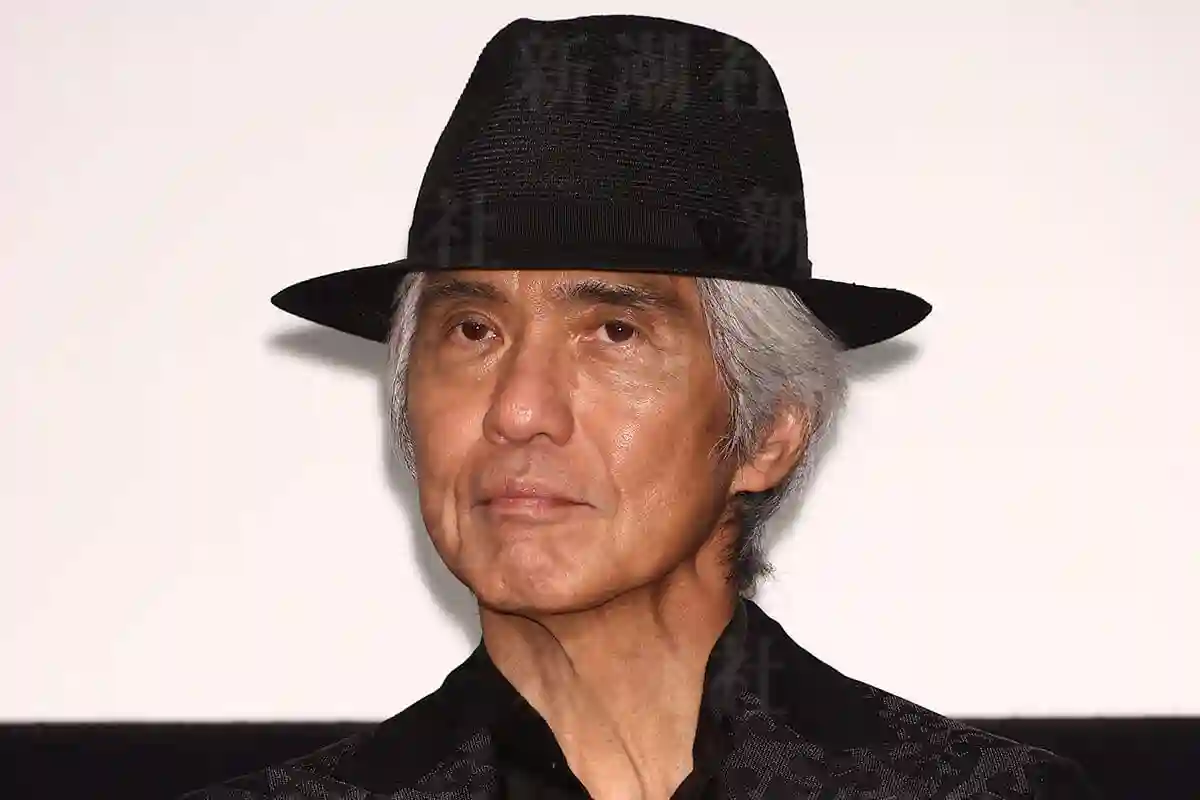

コラムニストの峯田淳さんが綴る「人生を変えた『あの人』のひと言」。日刊ゲンダイ編集委員として数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけている峯田さんが俳優、歌手、タレント、芸人……第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返ります。第22回は俳優の三国連太郎と佐藤浩市父子です。確執が伝えられながらも、父親と同じ道を歩んだ息子……二人の真の関係はどのようなものだったのでしょうか。 【写真で見る】微妙な距離感を保ちながら、互いに「名優」と呼ばれる三国連太郎・佐藤浩市親子 箱の中に…… 「荷車の歌」という1959年に公開された映画がある。 年を重ねるにつれ、父の面影が… 広島の山奥の村を舞台にしたこの映画は、荷車を引きながら暮らす一家の極貧の生活、嫁姑問題、妾を同居させる横暴な夫を描きながら、明治後期から敗戦までの過酷な山村を描いている。妾を放逐され、老害となった男は妻と田んぼを耕しながら泥田に倒れる壮絶な最期を遂げる。 監督は山本薩夫。夫婦を演じたのは劇団民藝出身で母親ものの女優として活躍していた望月優子と、この6年後、代表作といってもいい「飢餓海峡」(65年)に巡り合う三国連太郎(2013年死去)だ。 夫婦の長女を演じたのは、「飢餓海峡」で三国と共演し、ともに映画界に金字塔を打ち立てた左幸子(01年死去)だったが、その少女時代は幸子の実妹の左時枝(78)が演じた。時枝にとってはこれがデビュー作。故郷の富山から突然、呼び出され、何も知らされぬままカメラテストを受け、日活がある東京や信州の奥深い山中の撮影に参加した。 物語の前半、見るもの聞くもの、右も左もわからないながら、時枝は後の大物俳優となる三国とずっと一緒に過ごした。 たまたまオフの日のこと。二人は宿のコタツで向かい合っていた。つねに優しく接してくれる三国が時枝の目の前に10センチ四方程度の桐の箱を置いた。11歳の少女に三国はこう言ったという。 「お嬢ちゃん、箱の中に何が入っていると思う?」 目の前にあるのは立派な桐箱。なんだろう。子供には想像もつかない。 「カエルでも入っているのかな。それともカブトムシとか?」 三国は時枝の目の前で桐箱をパッと開けてみせた。そこに入っていたのは3つか4つの入れ歯だった。三国は「異母兄弟」(57年、家城巳代治監督)の際に上下の歯を10本抜いたが、「荷車の歌」では形状などが微妙に異なる入れ歯を複数用意していたのだろう。時枝は目を丸くした。 この時の三国は30代半ば。必死にのし上がろうとしていた次代のスターは、映画の中で20歳前後から70歳前後までの50年間を演じている。入れ歯を使い分け、溌溂とした青年期や妻妾同居で家族との軋轢に悩む父親、最後にヨレヨレになって田んぼの中に突っ伏す老人をフィルムに収めてもらおうとしたのに違いない。 口がモゴモゴする様子や、倒れた際、入れ歯が入っているのかいないのか微妙で舌がチロチロ動く描写は実に生々しい。 「父がよろしくと」 30年ほど前のこと、縁あって時枝さん宅に招かれ、高価なステーキをいただきながら、この話を聞いた。そして、少女の目に鮮烈に映った三国について、今回、改めて話を聞くことができた。 三国といえば、息子の佐藤浩市(64)との親子の確執がつとに知られ、96年の映画「美味しんぼ」での共演が話題になった。 時枝さんは入れ歯のエピソードとともに、こんなことも教えてくれた。 「NHKで放送された『ある少女の死』(81年)というドラマで、佐藤浩市さんと共演する機会があったんです。その時に佐藤さんから『父がよろしくと言ってました』と声をかけられたの。えっ? と思いました。その頃は佐藤さんが三国さんの息子さんだとは知らなかったですからね」 佐藤はこの時、デビューしたばかりの20歳前後。幼少期、三国が佐藤を撮影所に連れていったこともあるが、離婚した三国が家を出て以降、父子の関係が断絶状態だったことは世間によく知られている。しかし、父から時枝さんに「よろしく」と言ったということはつまり、当時も普段から親子の会話があったことになる。 壮絶な戦中、戦後を生き抜き、稀代の役者魂を持つ三国を父に持つ、ジュニアの苦悩は察して余りある。佐藤には2度、主演映画の公開前にインタビューし、連載してもらったことがある。映画「起終点駅 ターミナル」公開時のタイトルは「佐藤浩市 父親論」(15年)というストレートなものだった。 「もうちょっと元気なうちにやっておけばよかった」 「世間でいわれているような“親子のわだかまり”は残念ながらない。皆さま方には面白くないかもしれませんが」 「仲が悪いから共演しなかったわけじゃない」 などと語っていた佐藤だが、大勢の俳優らが集まって13回忌が行われた際に、こう言っている。 「同じ道を歩む息子としては、反発するようなピリピリした空気感は少しありました」 「箱の中に何が入っていると思う?」と三国が時枝さんに訊いたのは、佐藤が生まれる2年ほど前だが、連載で本人はこう語っている。 「80を過ぎてからの親父の芝居を見るとガチでやる(共演する)のは無理だったな。もうちょっと元気なうちにやっておけばよかった」 かつての鬼気迫る三国の姿を目の当たりにしたら、役者・佐藤浩市にとって、もう一つの大きな財産になったかもしれない。 峯田淳/コラムニスト デイリー新潮編集部