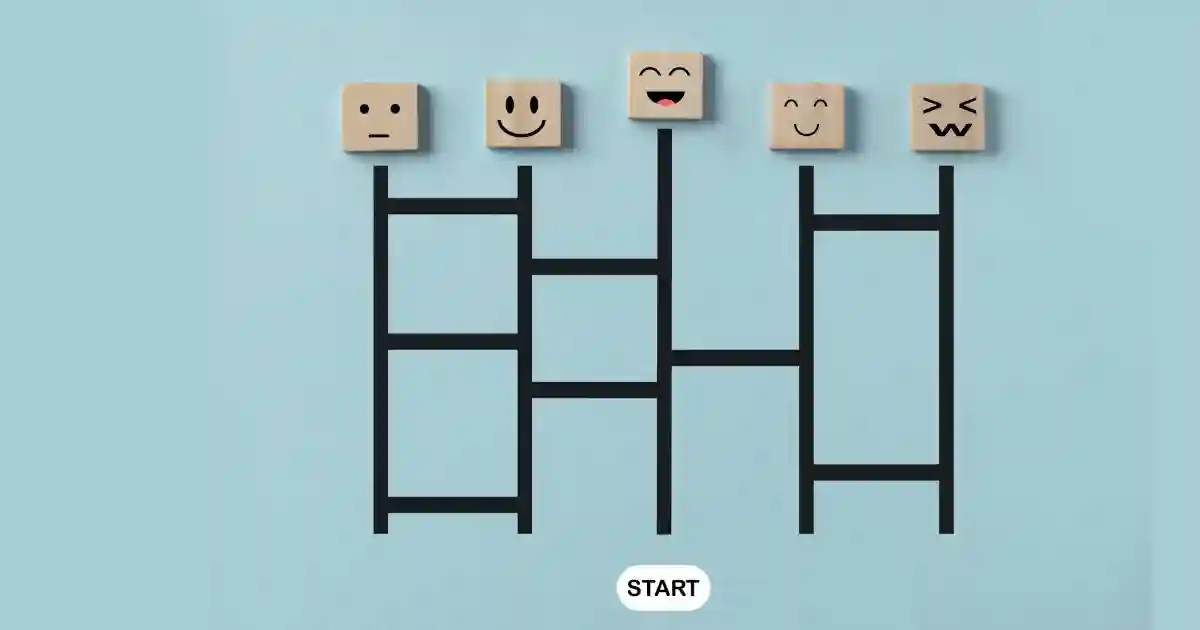

数学・数学教育が専門の芳沢光雄さんは、「数学は13個の思考法にまとめることができる」といいます。今回からこの13個の思考法に注目し、「発見的問題解決法」として13回にわたって紹介していきます。この記事では「数学的帰納法」について解説します。高校の数学で習ったことはあるけれど、いったいどんなときに使えるのか……。その思考法を「あみだくじの仕組み」を例に解説していきます。 『いかにして解法を思いつくのか「高校数学」上・下』 現行の数学教育に感じる3つの違和感 本年4月末に『いかにして解法を思いつくのか「高校数学」(上下)』を上梓した。この本の執筆の背景には以下の3つのことがあった。 一つは、2015年に刊行した拙著『新体系・高校数学の教科書(上下)』は、数学I、II、III、A、B、Cという現行教科書のアラカルト方式でなく、1960年代以降の高校数学教科書で扱われたほとんどすべての項目を大きな一本の体系として捉え、日常生活と結び付く“生きた題材”を多く取り入れて執筆したものである。 現行の学習指導要領で扱っていない、2行2列の行列、空間における平面や直線の一般式、微分方程式なども含む。その書は現在でも、社会人、大学生、高校生など幅広い人達に読んでいただいている一方で、その演習書を期待する声がたまに届けられていた。 もう一つは、あまりにも「やり方の暗記」に頼る学習が蔓延して、「理解」の学びが疎かになっている。たとえば、現在の社会では「割合%」はとくに重要な概念であるものの、それを苦手とする青少年の姿は以下のように全国学力テストでも示されている。 2012年度の全国学力テストから加わった理科の中学分野(中学3年対象)で、10%の食塩水を1000グラムつくるのに必要な食塩と水の質量をそれぞれ求めさせる問題が出題された。「食塩100グラム」「水900グラム」と正しく答えられたのは52.0%に過ぎなかった。 じつは昭和58年に、同じ中学3年を対象にした全国規模の学力テストで、食塩水を1000グラムではなく100グラムにした同一内容の問題が出題された。このときの正解率は69.8%だったのである。約2割も正解率が下がることは異常である。「比べられる量」「もとにする量」「割合」それぞれの意味を理解させる前から、それらの関係式を暗記させる教育が当たり前のようになっているところも多くある。 また、受験生の間ではよく知られた“公式”で「1/6公式」というものがある。これは、直線と放物線が2つの点で交わるとき、それらの交点の座標を求めると、積分の計算を一切行うことなくそれらで囲まれた部分の面積を求めることができるものである。ようするに、中学数学しか履修していない高校生でも、直線と放物線で囲まれた部分の面積は求められるのである。 某大学のマークシート式の入学試験で、いわゆる「6分の1公式」を使えば直ぐに答えを書ける積分の問題が大問題の最後の小問題として出題され、その成績はかなり良かった。ところが、その大学の翌年の記述式の入学試験で、その公式を証明させる問題が出題されたが、その成績は惨憺たるものだったのである。某有名国立大学の記述式入試では、「6分の1公式を使うならば証明してから使うこと」という但し書きが事前に周知されていたこともあった。 最後の一つは、現在は「新しいものを創造することが大切な時代である」とよく言われる。それならば、暗記中心の教育と学びから、いろいろ試行錯誤して考えることが中心の教育と学びに舵を切ることが必要である。ところが、「試行錯誤」の問題に取り組む昨今の学生の姿は残念でならない。 昔は、時間が余った授業中に誰でもチャレンジできる試行錯誤の問題を出すと、全員が楽しく取り組む姿をよく見たものである。たとえば、「外見同一の玉が13個あって、そのうち1個だけ重さが違う(他と比べて軽いか重いかは不明)。天秤を3回使ってそれを見付ける方法を述べよ」というような簡単ではない問題がある(この問題は拙著『離散数学入門』で述べたように一般化できる)。 授業のさいに、これらの問題にあまり多くの時間を使うのもいかがなものかと思って解法を述べようとすると、「先生、いま考えているから、答えは言わないでください」と怒られたことが何度もあった。 それが近年になると、そのような試行錯誤の問題を出すと、すぐに「この問題の“やり方”を教えてください」という質問がしばしば寄せられたのである。しかも、そのような質問をする学生は意外と真面目で、「やり方」を真似して解くような微分積分の計算問題などは得意である。 以上の3つのことを背景にして4月末に同書の刊行に至ったのであるが、執筆段階では次のことを主なコンセプトとした。 数学には13個の思考法が存在する! 基礎的計算問題や「やり方」を真似るだけですぐに解けるような単純な問題は扱わないものの、教科書の章末問題よりやや難しいレベルで、考える楽しさを味わうような例題を中心に揃える。 扱う範囲は、拙著『新体系・高校数学の教科書(上下)』の全範囲にまんべんなく及ぶ。各例題の解説においては、試行錯誤の精神を礎にして、プロセスの理解を重視したていねいな説明を心掛ける。とくに、さまざまな「発見的問題解決法」の視点を意識できるようにする。 「発見的問題解決法」とは、「やり方」の暗記に頼る学びとは違うもので、問題の解法に至るヒントをどのようにして得るかをまとめたものである。人それぞれによってその分類は異なるが、筆者としては次の13個を考えている。 ・帰納的な発想を用いる。 ・定義や基礎に戻る。 ・背理法を用いる。 ・条件を使いこなしているか。 ・図を用いて考える。 ・逆向きに考える。 ・一般化して考える。 ・特殊化して考える。 ・類推する。 ・兆候から見通す。 ・効果的な記号を使う。 ・対称性を利用する。 ・見直しの勧め。 同書出版直前の4月には何回かに分けて、同書で用いた例題を中心にして、発見的問題解決法を説明したが、本稿から始める13回に渡る連載では、13個の発見的問題解決法を順に1つずつ隔週で扱うことにしたい。とくに、同書にある例題は用いないで、なるべくやさしく、楽しい題材を用いることとする。 あみだくじの先を任意の位置に操作するには? 初回は拙著『離散数学入門』を参考にして、帰納的な発想を用いて考える「あみだくじの仕組み方」である。 最初に、全国の小・中・高校での出前授業で多くの生徒から喜ばれる「あみだくじの仕組み方」を具体的に紹介しよう。 例:あみだくじの仕組み方 縦線が6本あって、上段に左からA、B、C、D、E、Fが並び、下段に左から1、2、3、4、5、6が並んでいるあみだくじの原形がある(図1)。 それに何本かの横線を引いて、Aが3、Bが5、Cが6、Dが1、Eが4、Fが2に至るあみだくじを作ってみよう。 まず図1の縦線をすべて除いた状態の図を用意して、Aから3、Bから5、Cから6、Dから1、Eから4、Fから2のそれぞれの目標に至る線を引く(図2)。ただし各線は曲がってよいものの、3本の線が同じ点で交わることは無いようにする。そして交点を、下からア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケと名付ける。 次に、各交点を英語のHのような形に取り替える(図3)。それによって、図2は図3のようになる。 最後に、アは左から4番目と5番目の縦線の間の横線、イは左から2番目と3番目の縦線の間の横線、ウは左から1番目と2番目の縦線の間の横線、エは左から5番目と6番目の縦線の間の横線、オは左から3番目と4番目の縦線の間の横線、カは左から4番目と5番目の縦線の間の横線、キは左から2番目と3番目の縦線の間の横線、クは左から5番目と6番目の縦線の間の横線、ケは左から3番目と4番目の縦線の間の横線、というように見直して、図1の原形にア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケの順に横線を引くと、目標とするあみだくじが完成する(図4参照)。 上の例で紹介したあみだくじの仕組み方は、もちろん何人の場合にも使える。さらに慣れてくると、図2の状態からいきなり図4の状態にもっていくことができる。それによって見ている立場の人達に不思議な印象を与え、より楽しく思うようである。 しかしながら、この方法は視覚的な直観に頼るものであり、厳密性は弱いと感じるだろう。そこで、数学的帰納法を用いた厳密な証明を紹介しよう。この証明法を用いても、いかなるあみだくじの問題設定に対して、そのように辿り着くあみだくじは作れるが、上で述べたような視覚的な直観に頼る仕組み方と比べると、あまりにも実用的ではない。 数学的帰納法で一般化すると!? 定理 縦線がn本あって、上段に左からa1、a2、a3、…、anが並び、下段に左から1、2、3、…、nが並んでいるあみだくじの原形がある(a1、a2、a3、…は、A、B、C、…のように、それぞれが1つの文字)。 b1、b2、b3、…、bnを1、2、3、…、nの任意の順列とするとき、a1、a2、a3、…、anがそれぞれ、b1、b2、b3、…、bn に辿り着くあみだくじが存在する。 証明nに関する数学的帰納法によって示そう。 n=1のときは、縦線が1本しかないあみだくじゆえ、明らかに成り立つ。 n=kのとき成り立つと仮定して、n=k+1のとき成り立つことを示そう。 まず、b(k+1)=k+1ならば、一番右のa(k+1)とk+1を結ぶ縦線には横線を付けないようにする。すると、a1、a2、a3、…、akがそれぞれb1、b2、b3、…、bk に辿り着くようにできればよいが、この場合は帰納法の仮定によってできる。 次に、b(k+1)≠k+1として、bi=k+1となる1以上k以下の自然数iをとる。これは、aiがk+1に辿り着くことを意味しているので、とりあえずあみだくじの最上部に、図5に描いた部分を付けることを想定する。 図5によって、aiに関しては目標のk+1に辿り着いている。 以後、図5の下に続く部分では、一番右のa(k+1)とk+1を結ぶ縦線には横線を付けないようにする。 その段階で、aiを除くa1、a2、…、a(i−1)、a(i+1)、a(i+2)、…、ak、a(k+1)に関しては、一番右の縦線以外の縦線に入ってきていることに注意する。そこで再び数学的帰納法の仮定によって、図5の下に続く部分として、一番右の縦線以外の縦線に何本かの横線を適当に付けることによって、ai以外のaj(j=1、2、…、i−1、i+1、…、k、k+1)に関しては、すべて目標のbjに辿り着くようにできる。 以上から、n=kのとき成り立つならば、n=k+1のときも成り立つことが示せたのである。したがって数学的帰納法により、定理が成立する。(証明終り) ところで上の定理において、a1、a2、a3、…、anがそれぞれ、b1、b2、b3、…、bn に辿り着くあみだくじはいくつも存在する。 実は横線の本数が偶数か奇数かについては、一意的(唯一通り)に定まるのである。これは、大学数学にある「偶置換・奇置換の一意性」と本質的に同値であり、あみだくじの発想だけによる一意性の証明を2006年発行の日本数学会誌「数学」58巻秋季号で発表したことがある。後日その証明を、発見的問題解決法の「対称性を利用する」のところでていねいに紹介するつもりである。 「クラスのすべての学生はスマホをもっている」この否定文が正しく言えたら数学の上級者!?「すべて」と「ある」の用法から大学数学までを考えると