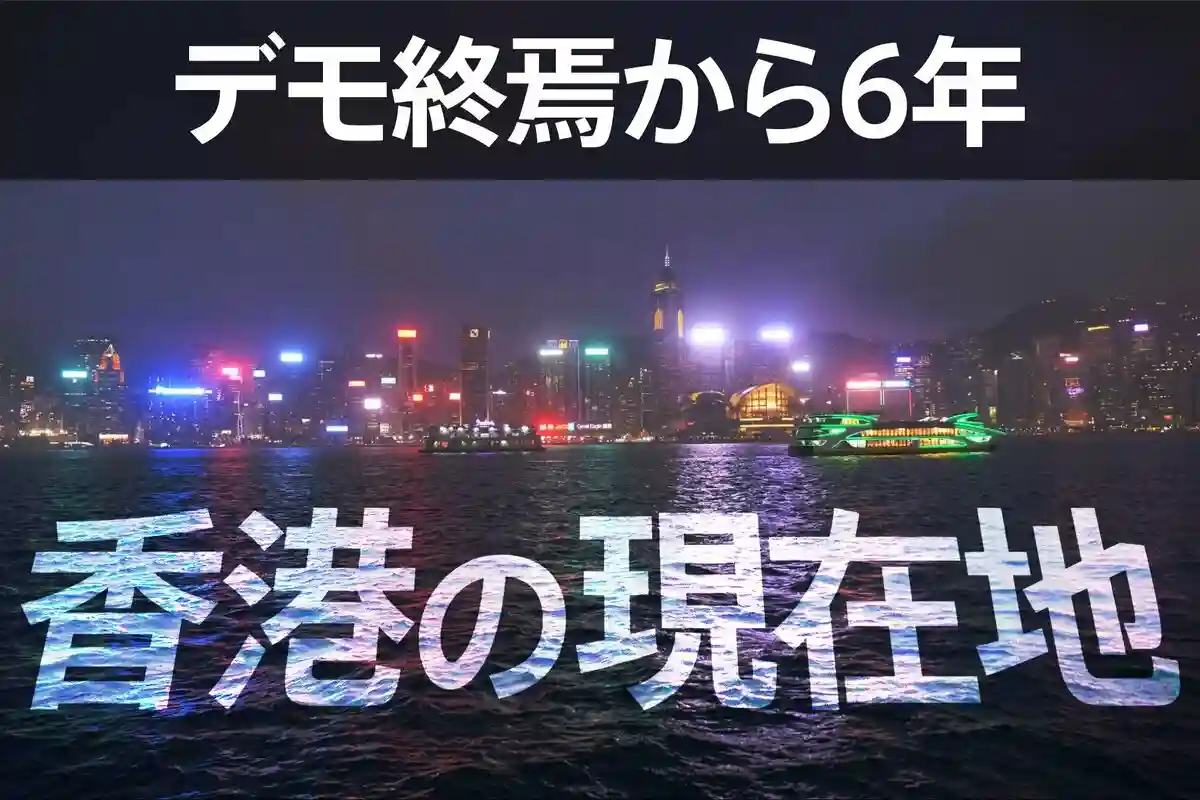

かつて、「中国でありながら中国でない」ことが魅力だった香港。しかし今、香港は「中国の香港」という新たな道を進もうとしている。民主化デモから6年。香港で何が起きているのか?現場を取材した。 【写真で見る】香港から中国深セン側へ向かう地下鉄の改札、レストランには行列も 「私の心の中にある香港は死んだ」…沈黙に覆われた香港の街 6年ぶりに訪れた香港。幹線道路に車が走り、金融街では世界中から来たビジネスマンが足早に行き交っていた。立法会の前の芝生にはピクニックをする人々の姿があった。そこには当たり前の日常が広がっていた。デモで混乱した香港しか見たことがなかった私にはすべてが新鮮だった。 しかし一歩踏み込むと、香港は変わってしまったということを思い知らされた。人々に「香港は何が変わりましたか?」と問いかけた時のことだ。 「昔に比べて話せることが少なくなり、言論の自由が狭まった」 「思っていることは心の中にあります。口に出せません」 「市民が政策に意見できなくなりました」 さらに民主化デモや政治に話が及ぶと多くの人は「すみません、これ以上は答えられません」とまるで逃げるように立ち去っていった。「香港の民主主義を守ろう!」と街頭で声をあげていた、あの熱気に溢れていた香港は今や重い沈黙に覆われていた。 自由が失われた香港から逃れた人たちもいる。台湾に逃れた香港人の男性(20代)は「香港は監視社会になった。市民がお互いを通報するようになり、人と人との信頼がなくなった」と話した。自分が話したことが政府に通報され、弾圧されるのではないか。そんな恐怖におびえるようになったという。生まれ故郷を離れることに迷いはなかったのか?と問うと「移民せずに香港に残ったとしても同じです。なぜなら、私の心にある香港はすでに死んだからです」と話した。 香港の移民サポート会社の羅立光社長によると、デモ後の2019年から23年にかけて香港政府の発表によると20万人。実際には50万人近くの香港人がカナダやイギリスなどに渡ったという。 「私の友人の会社では社員200人中50人が海外へ移住してしまいました。人々は香港の不安定な状況を恐れ、海外のより安定した生活を求めたのでしょう」 移民の多くは、ITエンジニアや金融関係で働く、高学歴で専門性が高い職種の人々。そのため香港では「高度人材の空洞化」が深刻な問題となった。 「香港は働く人にとって天国」 増え続ける「新香港人」とは 2022年、香港政府は「高度人材の空洞化」に対応するため高端人才通行証計画(TTPS:Top Talent Pass Scheme)という制度を導入した。世界ランキング上位100位以内の大学の卒業者や、年収250万香港ドル(約4,800万円)以上の人材を対象にビザを開放するものだ。 香港移民サポート会社 羅立光社長 「この制度によって明らかに移民の数が増えました。ただ、世界中から人材を呼び込む計画だったのですが、実際の申請者のほとんどは中国人です。海外の人は香港が安定するかどうかまだ見極めているのでしょうね」 羅社長によると、中国人が香港に移住する一番の理由は子どもの教育だという。香港は英語・中国語によるバイリンガル教育が充実している。また、香港での居住実績が7年を超えると永住権を取得することができる。さらに、子どもが「香港市民」として中国の大学を受験する場合、北京大学や清華大学といったトップ大学に合格するための必要点数が低くて済むという優遇がある。いずれにしても香港での子育ては子どもの将来に有利だと考え、香港に移り住む中国人が多いのだという。 この制度の申請者の実に9割が中国人で、これまでに約7万人の中国人が香港に移り住んだ。人口700万人あまりの香港の1%に相当する規模だ。このように民主化デモ以降、移住してきた中国人は、「新香港人」と呼ばれている。 「香港は働く人にとっての天国だ、という言葉があります。税金が安い上に給料が高いですから」 2022年、香港に移住してきたアレンさん(33)。中国・北京出身で、香港の大学院でMBAを取得後、北京のIT企業に勤めていたが、3年前に香港の企業に転職。香港の魅力はなんといっても給料の高さと税率の低さだという。香港での収入は北京時代の倍。しかも香港の所得税は、北京の半分以下だという。もちろん香港は中国に比べ物価や家賃が高く、また中国語ではなく広東語を使うため大変な面もあるが、中国と文化も近く、何より世界から多様な人材が集まるグローバルな環境が気に入っている。 北京から香港に移住して3年 IT企業勤務 アレンさん(33) 「香港にはアジア人以外にも欧米人など世界中から人が集まっています。北京では見ることのできないものがたくさん見られるし、異なる文化を理解することができ面白いです。私はIT企業に勤めているので、西側のウェブサイトに自由にアクセスすることができるのも、仕事上とても助かります」 アレンさんは北京にはないこの多様性のある環境で、将来子どもはインターナショナルスクールで育てたい、と将来の展望を語った。 中国に引き寄せられる香港人 週末は中国でショッピング 「イナゴ」。かつて香港に殺到した中国人買い物客を「まるで香港に群がる虫のようだ」と揶揄する言葉である。しかし今、新たな現象が起きている。 今では逆に、香港人の間で週末に隣接する中国・深センを訪れ、買い物やマッサージを楽しむことがブームになっているのだ。香港からみて北部に位置する深センを訪れるため「北上消費」と呼ぶ。 香港中心部の旺角(モンコック)から地下鉄で50分。深センとの境界に到着する。地下鉄の駅の中で簡単に中国側へ入境できる。外国人の私はパスポートチェックが必要なため少々時間がかかったが、香港人は身分証にあたる「通行証」をかざすだけでスムーズに入境していた。昨年手続きがより簡素化され、今では深センと香港を毎日通勤で往復する人もいるという。 深セン側に到着すると、香港人に人気だというショッピングモールを訪れた。お昼時のレストランにはたくさんの香港人が行列をなしていた。 「2週間に1回は深センに来ます。レストランの種類が多いし、遊ぶところも多いです。価格も安いです」 「中国商品の質は昔はあまりよくなかったけれど、今は良くなりました。サービスも向上しました」 「深センで買い物をして、食事をするついでにマッサージをします」 物価が高騰する香港に比べ、深センは3割ほど安いこともあり、中国の商品やサービスを求めて毎月何度も深センを訪れるそうだ。2024年に香港から中国に陸路の検問所を通じて行った人は8191万人で、中国から香港に来た人(3402万人)の2倍以上にのぼるなど、中国本土と香港間の人の流れはここ数年間で逆転している。 進む「中国との一体化」 習近平政権が掲げる「グレーターベイエリア構想」とは 中国人が香港に移住し、香港人は頻繁に中国で買い物をする。人の交流が活発化する背景には中国の習近平政権が掲げる中国南部の広東省と香港、マカオを一体的に開発し「世界有数の経済・イノベーションの中心地」にするという「グレーターベイエリア構想」がある。現在人口およそ8,500万人、約300兆円の経済規模を誇るこのエリアを2035年までにニューヨーク、東京に次ぐ世界第三位の湾岸経済圏に育て上げようという壮大な計画だ。 物理的な距離を縮めるために急ピッチで橋や鉄道の建設が進む。そのうちのひとつ、2018年に開通した「香港・マカオ・中国珠海」を結ぶ橋は全長55キロメートル、世界最長の海上交通インフラだ。実際に香港からマカオまで車で走ってみると、しばらく海上の橋を走ったかと思うと途中から海底トンネルになり、再び海上を走ること約35分。ようやくマカオにたどり着いた。自分が海の上の道路を走っていることを忘れるほどの広い道路とスムーズさ、何よりその規模感に驚かされた。 鉄道や橋だけではない。香港と深センの境界に広がる東京23区の半分ほどのエリアでも大規模開発が進んでいる。ドローンで撮影した写真を見るとわかりやすいが、奥の高層ビル群が中国の深セン。手前が香港だ。中国・香港両政府が主導し、中国を代表する大企業が集まる深センと香港北部を一体化させ、新たな研究開発拠点にしようという構想だ。 近所で暮らす住民にこの開発について話を聞くと「このエリアが発展することで、香港の仕事も増えるでしょう。香港は中国と一緒に発展しなければ、中国に負けてしまいます」といった声や「中国が発展すると香港がよくなる。香港は中国の発展を支えます。私たちは中国人ですから」といった開発を支持する声が聞かれた。 中国広東省から香港に移住して11年、IT企業勤務の羅さん(34)は、中国南部の「グレーターベイエリア構想」は中国と香港、双方にとって大きなメリットがある計画だと話す。 「香港政府はより多くの香港人が中国の科学技術分野に参入し、貢献することを期待しているし、中国側はより多くの中国人が香港で活躍することを願っているでしょう。香港はグレーターベイエリアに組み込まれ、中国を背にしながら世界と向き合う役割を担っています。これから5年、10年後にはもっと多くの人が世界や、中国から香港にやってくる。そしてまた香港人も中国にでていく。香港はこうした“橋”のような役割を担うことになるでしょう」 一方、「グレーターベイエリア構想」によって香港がどんどん中国になっていくと思うか?との質問には「私はそのような心配はしていません。香港は中国のシステムに組み込まれていきますが、特別区として独自の司法、行政を持っていますから。このエリアはアジア太平洋の突出したエリアになるのは間違いないでしょう」との見方を示した。中国出身の「新香港人」たちは「グレーターベイエリア構想」による中国南部のさらなる発展に期待を寄せているようだ。 「中国と一体化する香港」に香港市民は... 急ピッチですすむ香港と中国の一体化。生粋の香港人はどう思っているのだろうか。 香港人 女性30代 「中国と一体化することは仕方がありません。香港は中国に97年に返還されたのですから、中国と一体化するしかないでしょう。もし嫌だったら香港を出ていくしかありません」 Q.香港の魅力は失われると思いますか? 香港人 男性30代 「そう思います。香港はどんどん中国になっていくと思います」 聞こえてきたのは、諦めの声だった。 30年にわたり香港の人の流れをみてきた移民サポート会社の羅さんは、次々と中国の飲食チェーン店が進出し香港の老舗飲食店が駆逐され、中国の一都市になりつつある香港の姿をこう表現した。 香港 移民サポート会社 羅立光社長 「私は今後、香港という街は中国との接触が増え、より似通ったものになると思います。今の香港の最大の課題は、“いかに香港らしさを維持するか”です。香港は例えるなら、中年男性が人生の転機で迷っているかのようです。どのように変わるべきか迷い、新しい道を探しているのだと思います」 取材後記 今年5月、香港を再訪し、街を歩きながら私は不思議な気持ちになった。デモ隊が最後まで立てこもっていた香港理工大学、催涙ガスのにおいが立ち込めていた狭い路地裏、抗議の人々で埋め尽くされていた立法会前の広場。「本当にあのデモはここで起きていたのだろうか?」あまりに様変わりした街の風景に戸惑うことばかりだった。 政治意識の高かった香港人は今や口をつぐみ、押し寄せる「新香港人」や中国からの観光客の姿に「仕方がない」とあきらめを語る。このまま香港は香港らしさを失い、死んでいくのだろうか? 私はそうは思わない。 中国・香港が一体となって推し進めるインフラ開発、「グレーターベイエリア構想」の現場を歩くと「香港はすでに新たな道を歩み始めている」ことが手ごたえをもって感じられる。 「中国でありながら中国ではなかった」ことが魅力だった香港はいま、中国と一体化し「中国の香港」という新たな役割を演じようとしている。イギリス統治時代を経て中国への返還、つかの間の「1国2制度」、そして民主化デモとその終焉という変化の歴史をたどってきた香港人は、香港という街の持つ、逃れようのない宿命を背負いながら、前を向いて歩み続けている。香港にどんな未来が待っているのか。これからも取材を続けたいと思う。 JNN北京支局 室谷陽太 (前編・後編のうち後編)