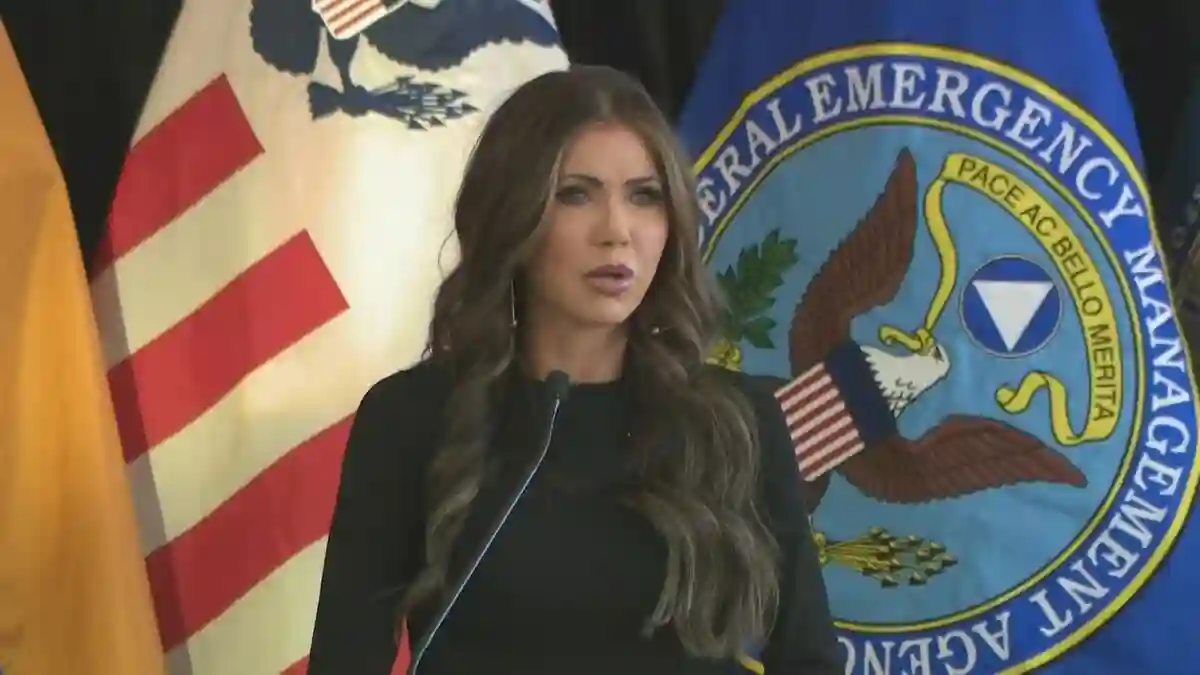

蔦重をかたくなに拒んでいた堅物女性 天明3年(1783)9月、蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)は念願かなって、日本橋通油町に進出することができた。売りに出されていた地本問屋(江戸で出版された大衆向けの本や浮世絵をあつかう出版業者)の丸屋を買い取ったのである。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の第25回「灰の雨降る日本橋」(6月29日放送)。 【画像】当時の知識人には珍しくなかった? “奇妙なメガネ”をかける橋本愛 「吉原者は市中の家屋敷を手に入れてはならぬ」というお達しがネックだったが、それは田沼意知(宮沢氷魚)がなんとかしてくれることになった。だが、丸屋の女将、すなわち丸屋の先代の娘で橋本愛が演じている「てい」が、蔦重をかたくなに拒んでいた。 「てい」を演じる橋本愛 この「てい」、縁が黒くて丸い大きなメガネをかけ、教養はあるが、人付き合いは苦手な堅物として描かれている。 だが、浅間山の噴火で江戸の町に火山灰が降ると、蔦重はそれを「恵みの灰」と受けとって活かし、かたくなな「てい」の心をも動かした。まず、吉原の女郎たちが着古した着物を日本橋に運び、屋根や樋に灰が積もらないように古着で覆った。 続いて、積もった灰を早急に川や空き地に捨てるように、という奉行所のお達しが伝えられると、蔦重はみんなで一緒に作業をしないかといい出した。道の右側と左側とに分かれて、どちらが早く終えられるか競争しようと提案し、実践したのである。おもしろくない作業こそ、こうしておもしろくする、というのが蔦重の主張で、そのとおりにうまくいった。 こうした作業を通じて、蔦重はついに「てい」の信頼を勝ちとったのだが、この「てい」という女性、どのくらい史実を反映して描かれているのだろうか。 蔦重の死後も28年生き永らえた 「店を譲るならば、そういう方にと思っておりました」と蔦重に伝えた「てい」だが、自分は出家するというので、蔦重は自分の女房にならないかと提案した。「俺はこんなでけえ店動かすのは初めてですけど、女将さんは生まれた時からここにいるわけで。力を合わせりゃいい店が出来ると思うんでさ」 「てい」の返事は、「日本橋では店(みせ)ではなく店(たな)のほうが馴染みます。あと、俺ではなく私。日本橋の主に『俺』はそぐいません」というもの。可とも非とも判断できるが、結局、蔦重の女房になることになった。ただし、蔦重によれば「商いのためだけの夫婦ならいいって言ってくれてよ。いろいろあって、もう男はこりごりらしいんでさ」とのこと。 じつをいえば、蔦重の妻子については、史実としてはほとんどわかっていない。江戸の町人には、武士と違って系図を残す習慣がなかったことも、妻子の情報が乏しいことの原因として指摘できる。 ただ、蔦重の菩提寺だった正法寺(台東区東浅草)には、若干の記録が残っている。その過去帳に記されている「錬心院妙貞日義信女」という戒名が、蔦重の妻だとされる。この女性の命日は文政8年(1825)10月11日。蔦重が没したのは寛政9年(1797)5月6日だから、夫の死後、28年以上生きたことになる。 また、戒名の5番目の文字に「貞」が見える。これが実名だった可能性は高いので、『べらぼう』で蔦重の妻の名を「てい」とされているのは、妥当だと考えられる。実際、正法寺が配布している「蔦屋重三郎と正法寺」という説明書きには、「錬心院妙貞日義信女(蔦屋重三郎妻 おてい)」と書かれている。 蔦重の死の床にいた史実の「てい」 正法寺には、震災や空襲などの被害を経て、蔦重の墓石は残されていない。代わりに顕彰碑が立ち、そこには石川雅望と大田南畝による蔦重の墓碑銘が刻まれている。さらにこのような文言がある。「寛政丁巳の年の夏、五月六日にこう言った『私は今日の昼時には死ぬよ』身の回りの始末をし妻と別れの言葉を交わし」(先述の「蔦屋重三郎と正法寺」に掲載の現代語訳)。 蔦重は死の床で「てい」と別れの言葉を交わしているのだから、夫婦関係は断絶したりしておらず、むしろ良好だったと考えるのが自然ではないだろうか。子供がいたかどうかはわからない。蔦重が48歳で死去したのちは、番頭が養子になって二代目を名乗っている。ただし、男子に恵まれなかったと考えるのは早計である。当時、子供の死亡率は非常に高かったし、男子がいても家業とは別の道に進むこともあった。 いずれにせよ、おそらく「てい」という名の女房がいたことだけは、ほぼ間違いなさそうだ。 では、史実の「てい」は、蔦重が買い取った丸屋の女将だったのだろうか。これについては、『べらぼう』のフィクションだが、荒唐無稽とは言い切れない。 天明3年の時点で、蔦重は人気作家を大勢かかえ、すでにかなりの売れっ子だったとはいえ、自分ではじめた吉原の小さな書店の主人にすぎなかった。それが創業からわずか10年ほどで、一流の土地である日本橋に店を構えるなど、簡単ではなかった。この時代は、商人の世界も世襲が普通だったことを考えると、蔦重の日本橋進出は、かなりの困難をともなったように思える。 史実の「てい」と近い可能性 しかも、蔦重は単に店舗と蔵を買っただけではなかったと考えられている。ドラマの時代考証を担当する鈴木俊幸氏はこう書く。「おそらく丸小(註・丸屋小兵衛)が掌握してきた地本問屋としての製作・流通に関わる利権を購求したことにもなるのであろう」(『新版 蔦屋重三郎』平凡社ライブラリー)。 だが、「てい」が『べらぼう』での設定のように丸屋の女将であったなら、蔦重が丸屋の店舗を買っても、また、製作・流通に関わる利権を手に入れても不思議ではない。その意味で、『べらぼう』が「てい」を丸屋の女将としたことは蓋然性があるし、なかなか鋭い読みにもとづいた設定だと指摘できる。 ただ、人付き合いがよく、人たらしだった蔦重の女房として、人付き合いが苦手な「てい」が似合うかどうか。そこには賛否両論ありそうに思える。 いずれにせよ、「てい」が『べらぼう』で描かれるように、教養豊かであったかどうかはわからない。だが、当時の知識人があのような、現代の目から見れば奇妙なメガネをしていることは珍しくなかったようだ。 江戸時代も半ばになると、江戸や大坂のような大都市では、真鍮や木製のフレームのメガネが売られていた。購入するのは主に知識人や商人、僧侶などで、細かい作業をするときにもちいられ、まさにドラマで「てい」がかけているようなメガネ姿の人物が、当時の浮世絵にも描かれている。 『べらぼう』の「てい」は基本的にフィクションである。しかし、それは史実の「てい」と、あまり遠く離れていないのかもしれない。 香原斗志(かはら・とし) 音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』(ともに平凡社新書)。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』(アルテスパブリッシング)など。 デイリー新潮編集部