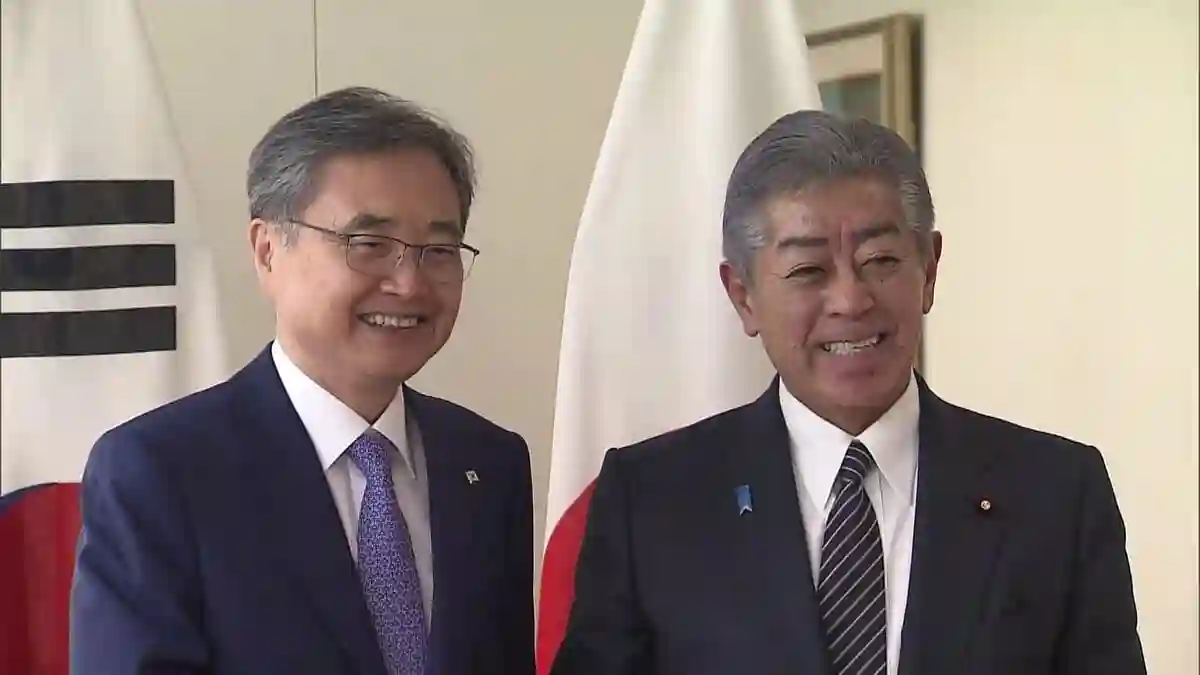

敗戦という結末を知る後世の人間からすれば、無謀な戦争へと突き進んでいった日本軍や政府を批判するのは容易い。しかし、国全体が「玉砕」へと向かう中にあっても、悲劇を回避すべく奔走した軍人・官僚が数多く存在した。彼らの足跡を、今を生きる日本人は忘れてはいないか──。その一人、陸軍参謀次長・多田駿(はやお)の半生を辿る。 【写真】1941年、東條英機・陸相とともに歩く多田駿・陸軍参謀次長 日本に無条件降伏を求めたポツダム宣言には、米英首脳に加えて中国・蒋介石主席も名を連ねている。同宣言を受諾(1945年8月)したことは、1937(昭和12)年の盧溝橋事件から始まった「日中戦争(日支事変)」の敗戦をも意味した。 戦史において陸軍参謀次長・多田駿の名前が大きく取り上げられるのは、1938年1月15日の「大本営政府連絡会議」でのことである。開戦まもない日支事変の今後の方針をめぐり、首相、外相、陸海軍の大臣・総長・次長らが議論。その席で多田は、蒋介石との和平交渉打ち切りに傾いた政府方針に反発する。他の閣僚が、政府不信任なら内閣総辞職するしかないと答えたのに対し、涙ながらに中国での「戦線不拡大」を訴えたのだった。 〈次長曰く「明治大帝は朕に辞職なしと宣(のたま)えり。国家重大の時期に政府の辞職云々は何ぞや」と声涙(せいるい)共に下る〉 もともと多田は、陸軍の中で「支那通」軍人として認められ満洲国軍の育成にも従事。1935年8月には、天津の支那駐屯軍司令官に就任した。この司令官時代に、多田は現地の中国人と在留日本人との衝突を避けるため、「対支基礎的観念」なる文章をまとめていた。そこでは、たとえば中国側に資本や技術、仕事を与えて、「生活の余裕」をもたらすべきだと説く。 〈搾取主義を排し「与うる」主義を採るべし 日支経済提携の根本は共存共栄にして、共存共栄の根本は搾取主義を排するに在り。今や疲労困憊瀕死の憐(あわれ)むべき境遇に在る支那民衆を救済するためには、まず「薬」と「栄養」とを与うるの必要あるは当然なり〉 だがその一方で中国人への警鐘も忘れていない。 〈職業的親日派を排撃すべし 支那には、日本の学校の出身にして日本語をよくし、金儲けまたは生活の資とせんとする自称親日家の一団あり。[中略]彼らの得意の日本語と日本知識は日本のために計るにあらず、自己のために計るものにして、日本のため必ずしも有利なる存在にあらざるなり〉 〈不純なる権謀術策は王者の態度にあらざるのみならず、斯術(しじゅつ)にかけては結局彼等[中国人]の敵にあらざるなり。[中略]吾人[ごじん・我々]は宜しく公明正大堂々の陣をもって病源を手術すべきなり〉 多田は、中国の文化に造詣が深く、相手に敬意を払いつつも、権謀術策に長けた中国人への注意を怠らなかった。それは、多くの現場を踏んできたからこそのリアリズムでもあった。 しかし、多田やその盟友の石原莞爾(かんじ)を中心とする陸軍内の「不拡大派」が勢力を得ることはなく、日中両軍の衝突が繰り返され、対中戦争は泥沼化していった。 その後多田は、陸相の候補に名前が挙がることもあったが、対立関係にあった東條英機から引退を勧告され、1948(昭和23)年12月に病没した。 多田の唯一の評伝『多田駿伝』の著者・岩井秀一郎氏は、他の陸軍幹部に比べて多田に注目が集まらなかった理由の一つに戦後根強く残っていた「陸軍悪玉史観」があるのではないかと推測する。 「満洲事変や盧溝橋事件などで主に陸軍が戦線拡大や軍国主義化を主導したという�陸軍悪玉論�が戦後に浸透しました。そうした中で、陸軍内の『不拡大派』の存在が語られる機会が少なくなっていったと思われます。また、政府連絡会議で涙を見せてしまうような脆弱さが多田駿には見てとれます。それは、軍人としての多田の限界であると同時に、“悪玉”とは対極の人間性を表わしているように思います」 従来の歴史観や戦争史を逆照射した作家・保阪正康氏の名著『陸軍良識派の研究』にこうある。 〈歴史の功罪をむろん土台にして考えなければならないにせよ、あの時代に生きた尊敬できる人の軌跡、そしてその資質は相応の視点で検証しなければならない〉〈高級軍人や下士官、一般兵士のなかにも数多くの『良識派』とか『理知派』に分類される人たちが存在したと思う〉 多田駿もまたその一人に挙げられるだろう。 【プロフィール】 多田駿(ただ・はやお/1882-1948)宮城県仙台生まれ。陸士15期、陸大25期。1937年に陸軍参謀次長。1941年予備役。東京裁判で証人として出廷後、胃がんのため死去。享年66。 【参考文献】堀場一雄著『支那事変戦争指導史』時事通信社、岩井秀一郎著『多田駿伝 「日中和平」を模索し続けた陸軍大将の無念』小学館、保阪正康著『陸軍良識派の研究』光人社NF文庫 ※週刊ポスト2025年8月8日号