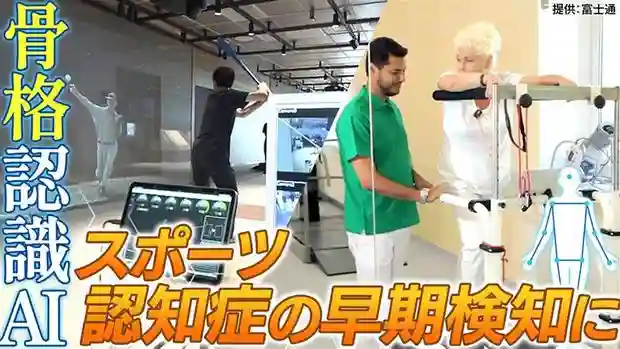

富士通は、7月16日に開催した説明会で、様々なAIの最新技術を公開した。中でも注目されるのは、「骨格認識AI」。野球のスイングやフィギュアスケートのジャンプなど人間の動きを、特殊なセンサーを使うことなく、精緻に解析することができる。またスポーツ界だけでなく、ヘルスケアの分野での研究も進む。体の動きの微細な変化をとらえることで、認知症などの早期検知につながる可能性もあるとされる。様々な分野での活用が期待される「骨格認識AI」とは—。 (社会部・内田 慧) 富士通は7月16日、開発したAIの技術説明会を行った。トランプ関税などに備え、最適なサプライチェーンを指し示すAIや人の顔や声を学習して発表資料をもとに、自動的にプレゼンテーションを行うAIエージェントなどが公開された。 ■特殊なセンサーを使わず人の動きを認識する骨格認識AI 中でも目をひいたのは、野球のバッティングスイングの解析を行う骨格認識AIのデモンストレーションだ。天井に4つのカメラが防犯カメラのように設置され、バッターを囲む。カメラは特殊なものは必要とせず、体にセンサーをつける必要はない。ディスプレーに表示されたピッチャーの投げる球の映像にあわせてバットを振ると、すぐにスイングの解析結果が表示される。 ■記者のバッティングスイングを解析! 開発パートナーでプロ野球選手などにも分析データをもとにアドバイスを行う株式会社ネクストベース(Uvanceパートナー)、アナリストのプンチヘーワ・ニローシャンさんが結果を説明してくれた。ニローシャンさんは野球のスリランカ代表として、2010年に日本で行われた世界大学野球選手権でプレー。日本の野球レベルの高さなどから、日本に興味がわき、日本の大学院でスポーツバイオメカニクスを研究して博士号を取得した。 ニローシャンさん「ボールに効率よく力を伝えられるように、6つの項目を数値化しています。一番左の数字は体が水平方向に動く速度です。そのとなり2つは腰と胸の回転速度。その右側2つは、腰と体がひねることができているか、インパクトの時に肩が開いていないかを見ています。ここの数字が少ないと、バットにうまく力が伝わりません。一番、左は膝の伸び具合を見ています」 また、AIはどこまでバットを下げて、どこからアッパースイングを始めているのかも高精度に示してくれた。 ■様々なスポーツで導入される骨格認識AI 人の動きを高精度に捉える富士通の技術は、体操競技の国際大会でも採点を行う審査員の支援のために、すでに用いられている。ジャンプした時に足が何度開いたのかなどを数値化することで、審査結果の公平性・透明性につながる。 また、フィギュアスケートでもトップ選手のジャンプやスピンの高速で複雑な動きを解析することに使われている。日本女子選手で初めてISU公認大会で4回転トウループを成功させた住吉りをん選手は「データで出してもらえるのが、すごく分かりやすかった。(データからも4回転を跳ぶ)ポテンシャルは十分にあるといっていただけて、自信になりました」と語っているという。 ■骨格認識AIで目指すもの 富士通の藤原英則さんは、このAIの将来性を説明してくれた。 「地域によっては指導者が少ないというようなところもあると思うのですが、データをネットワークを通じてやりとりすることで、遠隔地にいる指導者がコーチになることができる。または、自分に合ったコーチを探すことができるんじゃないかなと思っています」「スター選手の卵を早く探し出すということもできるかもしれませんし、自分の動きとマッチしているプロの選手だったり、プロのコーチというのをAIが探し出してくれて、指導者と選手を結びつけるというようなことをできるかもしれませんね」 ■人の動きの知的財産化 ——大谷翔平選手にも、参考になると自信をもって勧められる? 「はい、ぜひ使ってもらいたいですね」「さらにはスポーツのアスリートの動きというものを、高度に読み取ったものを商品化してメタバース空間で、アバターに覚えさせる。人の動きの知財化というのが我々の目指すところですね」「スポーツを科学することで、様々な人の役に立つということを証明したかったんです」「また、特殊詐欺の受け子など、犯罪行為をしようとする人を未然に検知するなど、防犯にも役立つことができます」 ■人の目で分からないほどの微細な変化を捉える技術で、認知症などの早期検知を目指す スポーツでの応用が進む中、ヘルスケアでの利用も研究されている。富士通はこの骨格認識AIを利用して、台湾のAcer Medical社と協力し、認知症・パーキンソン病をはじめとした様々な病気の早期発見につながるようなデータを集める取り組みを進めている。 台湾の医療機関に併設されるデイケアセンターなどで、高齢者の歩き方や椅子から立つ・座るなど簡単な動きを撮影し、簡単な分析を行う。認知症やパーキンソン病の人などに多くみられる予兆を捉えるもので、人の動作が設定した範囲から逸脱した場合には医師への受診を促すものだ。 ■「経験に基づいて判断するのは難しい。数値化された測定結果を」 台湾のAcer Medical社チェアマン・CEOのアレン・レンさんが取り組みのきっかけを語ってくれた。アレンさんは医師・公衆衛生博士として、アフリカでの医療活動支援、北米でのワクチン開発などに携わってきた。 「医師として研修を受ける時に、神経学者の教授がいろいろな歩行パターンをシミュレーションしなければいけなかったんです。こういう疾患だと歩行にこういう影響があるとか、記憶しなければいけなかった。例えば、後頭部の脳卒中の場合は、特定の歩行の仕方になりますし、医師の研修をする時に、教授がこういう歩き方になりますと見本を見せるんです。それを記憶に焼き付けながら患者さんを何百人と診察します。患者さんにこういう症状が出たら、こういうパターンなんだなと医師が記憶していました」「でも難しいんです。経験に基づいて判断するのは。実際、異常は何なのかというのは、人の力だけでは検知しにくいところがあります。特に経験の少ない医師ですと把握しにくい。数値化されていない測定結果だったので。構造化された形で医療記録が残されていませんでした。そうすると客観性の欠ける判断になってしまいがちです」 「そして、富士通のHMA(Human Motion Analitycs)の技術の精度の高さを目の当たりにしました。体操の審査員の採点のために使われ、空中で足が何度開いたのか、180度なのか170度しか開かなかったのか瞬時に判断できます。人間の目では把握できないくらいの精度で把握できます。医師がどれだけ研修を受けても、別の目で見てもらう必要があるわけです。診断を支持するために」 ■スマホで簡単に検知を 「疾患を早期に検知できれば、早く医療介入できるので、予後がいいです。でも、行政はこのようなシステムを、医師を支援することしかできないことにしています。でも未来の世界は人間ではなく、こういう様々なもの、テクノロジーを駆使して判断してもらう世界がくると思います。今の臨床環境ですと、AIは医師の判断を支援することしかできません。未来ではさらにAIが進化して、行政の見方というものも進化すると期待しています」「そうすると家でスマホを使って、愛する家族に異常がないか認知症の危険性がないか、技術を使って検知するということも考えられます。未来の診断は家でできるようになるのではないかと思い描いています。今は行政は、診断は臨床環境じゃないといけないとしています。けれども、富士通とAcer Medicalはそういう未来の診断となる準備をしていこうと思っています」 認知症は早期の検知が「カギ」となる。レカネマブなど、認知症の進行を抑制する効果が期待される薬が開発され、国内でも承認されているが、軽度認知症と認知症の前段階=軽度認知障害の人が対象だ。富士通などは「高齢化が進む社会で健康寿命をのばしたい」と語っている。