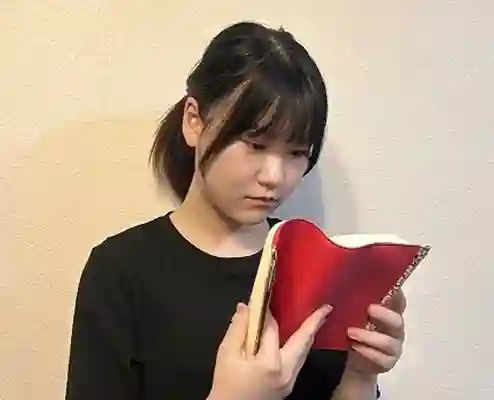

ごみ清掃員——街角に出したごみ袋を回収する人たち。 お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんがごみ清掃員になったのは、まったくの偶然からだった。しかし、ごみ回収の仕事をするうちに、滝沢さんは「ごみ」にこそ「人の生きざま」の片鱗が見えることに気がつく。 そんなごみ清掃員の目から見た「ごみ問題」と人々の暮らしを、妻の友紀さんの絵とともにまとめた『まんがで読める ごみってなんだろう? 世界一わかりやすいごみの本』が刊行された。イラストとまんがが満載の、まさに「完全版ごみ徹底解剖」の本である。 そこで、滝沢秀一・友紀夫妻にごみ清掃員として集積所をまわらなければ気づかなかった「ごみ」にまつわるエピソードや、家族の暮らしについて語っていただいた。 「ごみをもっと知りたい、楽しい」という域に ——お笑い芸人をしながらごみ清掃員をすることになったのは、なぜでしょう。 滝沢秀一さん(以下、秀一):36歳のとき、急いで仕事を探さなければならなくなりました。でも、年齢制限に引っかかって、できるアルバイトがごみ清掃員しかなかったのです。当時、アルバイトは35歳までの会社が多かったのです。 ——お笑い芸人のうえに、収入を得る必要があったのですか。 滝沢友紀さん(以下、友紀):初めての子が高齢出産で、急きょNICUなどの設備が整った大学病院で産むことになったのです。用意していたのよりぐんと費用がかかることがわかり、夫に「お金が必要になっちゃった」と言ったら、仕事を探してきてくれたんです。 秀一:ごみ清掃員は給料が日払いなので、助かりました。ほかの仕事がなかったからごみ清掃員を始めたのですが、もう13年もやり続けていて、今では積極的にやりたい仕事になっています。ごみのことをもっと知りたいし、楽しいという域に達していますね。 物語が目に浮かぶ「ご褒美コーラ」の空ペットボトル ——ごみは「燃えるごみ」「燃えないごみ」「粗大ごみ」に、ペットボトルやびん、缶、段ボール、プレスチックなどの「資源物」などに分別しますよね。日々なにげなく袋に詰めたり、ひもでまとめたりしてごみ出ししています。 秀一:ごみからは、その人の生活が何となくわかります。ごみには物語があるんですよ。例えば、週に1回の回収なのに、コーラの空ペットボトルが山ほど出る場所がありました。本人も糖分の取り過ぎは体に悪いと気にしているのか、カロリーゼロのコーラばかり。 ところが、たまに普通のコーラの空ペットボトルが出るんです。きっと、特別な日には「ご褒美コーラ」を飲むんですね。カバーがはがされていないから、普通のコーラとわかるんですよ。 ——ほんとうは普通のコーラを飲みたいけど、普段はガマンしているんですね! 甘いものが大好きな熟年に差し掛かったビジネスマンが、健康を気にしてカロリーゼロのコーラを飲んでいる。でも、仕事がうまくいったときなどに、「今日は飲んじゃえ!」と「ご褒美コーラ」を飲む。そして、捨てるときにはカバーをはがさずにポイッとごみ箱に投げ入れる、ちょっとやんちゃな性格……。ドラマのワンシーンのような絵が目に浮かびますね。 「ごみを捨てたあと」を想像できる人とできない人 ——ごみは出した人がわからないから「適当でいいや」と思う人もいるかもしれません。「これは困る」ということも、きっとありますよね? 秀一:ごみ袋を持ち上げたら、包丁が飛び出してきたことがありました。危ないじゃないですか。小麦粉をそのまま捨てる人もいます。ごみ清掃車のプレスプレートで潰されて白い粉が飛び散ったのですが、なんだかわからないからちょっと怖かったですね。農薬を捨てる人もいますからね。 秀一:多くの人は、ごみを捨てた瞬間に「ごみ捨て完了!」と思いがちですが、そのあとで誰かが回収して処理していくのです。そこに思いを馳せてほしいですね。 ——捨てたあとの「ごみの行方」を想像できる人と、想像できない人がいるのですね。 秀一:そうなんです。例えば、いくつものスーパーのレジ袋にごみを入れて捨てるとき、小さな袋がたくさんあると、何度も往復して取りに行かなければならないし、そのたびにかがまないといけないので大変です。 でもあるとき、いくつもの袋の口を紐で繋げてくれていた人がいたのです。1つの袋を持ち上げると、繋がっている他の袋もぞろぞろついてくる。何度もかがんで持ち上げずにすんで、すごく助かりました。そんな「神ごみ」もありましたね。 ——なるほど、いいアイデアですね。捨て方を工夫したのですね。 友紀:竹串や割りばしは、バラバラに捨てるとごみ袋を突き破ってごみ清掃員さんに刺さるとたいへんです。我が家では宅配便で届くプチプチのついた袋を取っておいて、竹串や割りばしをまとめて入れて可燃ごみで捨てています。子どもにも清掃員さんが困らないような知恵を教えていますね。 ——竹串や爪楊枝は、そもそも家庭でごみをまとめている人に刺さって危険です。ごみを捨てたあとのお世話をする人のことを想像して、誰かが困らないような捨て方をしたいですね。 夫が文を書いて妻が絵を描けば原稿料はすべて滝沢家 ——『まんがで読める ごみってなんだろう? 世界一わかりやすいごみの本』では、友紀さんがまんがを担当されていますね。もともとまんがをお描きになっていたのですか。 友紀:いえ、最初に出版した『ゴミ清掃員の日常』で初めてまんがを描いたのです。それまでまったくまんがを描いたことはありませんでした。 ——どんないきさつで描くことになったのですか。 友紀:『ゴミ清掃員の日常』の絵を誰に描いてもらうか相談していた時に、夫が「妻はどうでしょう?」とすすめたのです。 当時、私はメモ書き程度に猫の絵を描いて夫に見せていたくらいで、動きのある絵は描いたことがなかったのに。それを夫が「妻に絵をお願いすれば、文も絵も両方の原稿料が滝沢家に入る」と言って(笑)。 ——たしかに、すべての原稿料が滝沢家に入りますね! ナイスアイデアです。 友紀:お話があったときは、いろいろなタイミングもよくて「描いてみる」と言ったのですが、実際に描き始めたら「なんてすごいことを引き受けてしまったのか」と後悔しきり。でも、承諾してくれた編集者がすごかったんです。ほんとうに最初の絵なんてひどかったんですから。 ——そうなんですか? とってもよく雰囲気をつかんでいて、おもしろいまんがですよ。 2つの仕事はお互いに良い影響を与え合う ——ご主人がお笑い芸人とごみ清掃員の二足の草鞋を履かれるようになって、ご家族で変わったことはありましたか。 友紀:中学1年の息子と小学3年の娘がいますが、子どもたちは「仕事は2つやるもの」と思っていて、将来の夢を聞くと必ず2つあげていますね。 ——世の中が、今、ちょうど副業を持とうという流れになっていますから、まさに時代を先取りしていますね。 秀一:息子は「プロ野球選手とごみ清掃員になる」と言っています。ごみ清掃員の仕事は朝が早いですから、デイゲームだったらできますけど、ナイターだとちょっと大変かな(笑)。 ——両方のお仕事がいいバランスで影響し合って、お笑いのお仕事も増えたのではないですか。 秀一:心の逃げ場ができますね。お笑いのステージで滑っても、「明日はごみ回収に行けばいいや」と思えます。一方で、ゴミ回収の仕事でいやなことがあったら「明日はお笑いのステージでしゃべるからいいや」と、気持ちの切り替えができるのがいいところですね。 友紀:2023年には「THE SECOND」で準優勝したんです。子どもたちはそれまで、父親がお笑いの仕事をしていると知ってはいましたが、テレビで漫才を見たことはなかったのです。子どもたちは初めて父親がお笑いの仕事をしているのを見て、感動していました。 その後、「マシンガンズ」が初の単独ライブをした時には、息子は舞台に出てきた父親を見て「なんかおれ、涙が出てきた。パパすげえ」と言いながら泣いていました。 ——「THE SECOND」は結成16年以上のベテラン芸人たちによる、トーナメント形式の賞レースですね。お笑い芸人とごみ清掃員の両方をしていることで、かえってお笑いの仕事にもよい影響があったのかもしれませんね。 誰かの手が加わって、日常生活が保たれている ——読者の方たちに伝えたい想いがあればお聞かせください。 友紀:物を買うと、快感を感じますよね。忙しい日が続いたりしてストレスがたまると、つい買い物に走ってしまいがちです。でも、そうすると物が増えて、結果的にごみも増えてしまいます。 そのストレスを、買い物ではなくて経験することで解消できるといいですよね。プールで泳ぐとか、他にもいろいろ考えられそうです。そんなふうに、ごみを増やさない工夫ができるといいですね。物を買うときにも「捨てるときにはどうするのか」と頭の片隅に置いておきたいです。 秀一:可燃ごみも、燃やしたら消えてなくなると思っている人が多いのではないでしょうか。実際には、灰が残ります。そして、その灰を埋める最終処分場は、日本国内ではあとたった24.8年しか持たないといわれています。 経済とは、つまるところごみを生み出して、燃やして灰にして、自分たちが住む地球に埋めること。なんだか地球全体をごみ箱として扱っているのではないか、と思ったりもします。 生まれたばかりの赤ちゃんは、オムツをします。オムツはごみとして捨てられます。意識していないけれど、赤ちゃんは生まれた瞬間からごみを出しているのです。生きることは、ごみを出すことなんです。そう思うと、人間そのものがごみなのではないか、とすら思えてきます。 だからこそ「ごみを捨てたら、どこかに消えて終わり」ではなくて、回収されてどこに行くのか、資源として生まれ変わっているのか。誰かの手が加わって、日常生活が保たれているのだ、ということを考えていきたいですね。 特殊清掃員が思わず絶句した…孤独死した男性が「小銭」を数え続けていた理由