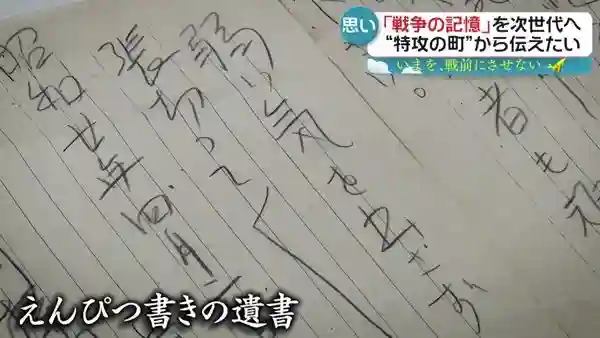

特攻隊の拠点で、何度も空襲を受けた大分・宇佐市。戦争遺跡が多く残り、地元の市民団体が戦争の記憶を伝える活動を長年続けています。戦後80年の今年、ある特攻隊員の遺族から、遺品の寄贈がありました。調べると、新たな事実が明らかになりました。 ■知覧や鹿屋と並ぶ、特攻隊の拠点 大分・宇佐市。まちの中には、見慣れない構造物がいくつもあります。 その1つが「掩体壕(えんたいごう)」。戦時中、空襲から軍用機を守るために造られた格納庫です。宇佐にはこうした戦争遺跡が多く残されています。 かつては海軍航空隊の基地があり、大きな飛行場も存在していました。鹿児島の知覧や鹿屋と並ぶ、特攻隊の拠点になっていたのです。 ■住宅地に残る「落下傘整備所」 町の真ん中にまっすぐ延びる道路は、かつての滑走路の名残。町を歩いていると、戦争を思わせる光景にぶつかります。市民団体「豊の国 宇佐市塾」の代表を務める平田崇英さん(76)は、この町の戦争の記憶を伝える活動をしてきました。 住宅地の中に残る、古いレンガ造りの建物。ここは、日本軍の「落下傘整備所」でした。当時ここで、パラシュートの整備をしていたといいます。 平田さん 「建物中が穴だらけですね。何回も何回も空襲されたのが分かります」 ■米軍戦闘機が撮影した初空襲の様子 実は、その時の映像がアメリカに残されていました。アメリカの公文書館が公開したもので、太平洋戦争末期の1945(昭和20)年3月18日、アメリカ軍の戦闘機が撮影した宇佐への初空襲の様子が収められています。 特攻攻撃の拠点だった基地は、度重なる空襲を受けました。ロケット弾の攻撃が続き、黒煙を上げる建物が見えます。その中に「落下傘整備所」もありました。 映像は、アメリカ軍の航空機に取り付けた「ガンカメラ」で撮られたもの。機銃などを撃つと撮影される仕組みでした。 平田さん 「(空襲を)動画で見るのは初めての経験だった。自分の町も空襲を受けたと分かる。それは非常に貴重なこと。映像自体が語り部なんだと」 ■映像を分析し、全国の空襲記録も発掘 これをきっかけに、宇佐市塾のメンバーは「ガンカメラ映像」の分析を始めることに。さらに、全国各地の空襲の記録も発掘していくことになったのです。今年はすでに、15本もの新たなガンカメラの映像を公開しています。 1945年7月の北海道・旭川で、民間の工場へのロケット弾の攻撃がありました。愛媛・松前町では現在の東レ愛媛工場が機銃掃射を受けたといいます。長崎・波佐見町では、工場で働く女子学徒隊の宿舎が標的になりました。 映像を分析しているのは、織田祐輔さん(38)。郷土史を研究する宇佐市塾のメンバーです。「当時の国策パルプ工業旭川工場、今の日本製紙旭川工場。ロケット弾を発射して建物に命中しているような映像になります」。ある時は市民らに、こう解説しました。 ■米から映像を購入→場所などを特定 アメリカの公文書館から映像を購入し、場所や日時を特定するという、時間のかかる作業です。織田さんは「戦後2、3年たった時の航空写真と、空襲時の写真と見比べます。(1つ特定するのに)10年かかることもありますね」と言います。 市の職員として働く織田さん。仕事の合間を縫っての作業です。映像の購入費用も、自ら負担しています。「戦争を遠い世界と思ってほしくない。空襲の記憶を後世につなぐ貴重なツールだと思っています」と力を込めました。 ■町を挙げて、戦争の実態を伝える 町に残る戦争の記憶をどう伝えていくか。宇佐市塾は19年前から市と協力し、戦争の実態を伝えるイベント「宇佐航空隊平和ウォーク」を続けてきました。 地元の小学生もガイドとして参加する、町を挙げての行事です。ある小学生は『戦争のことを考えたら、今ご飯を食べていることや、お風呂に入っていることなどがとても素晴らしいことだと思いました』と発表していました。 織田さんも会場で、ガンカメラの映像を解説します。「普通に暮らしていると、戦争ってニュースの中だけの話。80年前は私たちも戦争していたんだと考えるきっかけになれば」と取材に語りました。 市外から初めて参加した中学生は「(攻撃を受けた)建物を見ても想像して気持ち悪くなるのに、写真とか映像を見たらもっと嫌な気分になるし、こうした犠牲の上に自分たちが立っていると忘れてはいけないなと思いました」と話しました。 別の中学生は「今もどこかで戦争が起こっているけど、話し合いなどで解決できる世の中にしていきたい」と願いました。 ■「平和ミュージアム」の構想も さらに宇佐市塾では市と協力して、戦争遺跡のあるこの町に、新たな平和ミュージアムを建設しようと活動しています。 平田さん 「これだけの史料がそろっている所は全国的にも少ないと思う。だから皆さんに見てもらいたい。平和を守るための拠点施設になる」 そのための史料も全国から集まってきています。その数、4000点ほど。保管スペースを案内してくれた宇佐市塾の安田晃子さんは、「航空隊関係で寄贈された史料の一部です」と言います。 ■初代特攻隊長の「えんぴつ書き」遺書 戦後80年の今年、ある特攻隊員の遺族から新たに105点もの貴重な遺品が寄贈されました。そこには、えんぴつ書きの遺書も。宇佐海軍航空隊で初めて特攻隊長に任命された、藤井眞治(まはる)大尉の遺書です。 昭和20年4月、沖縄で体当たり攻撃をしかけ、27歳で戦死。その出撃直前に記した遺書が残されていたのです。 「今日は四月六日。愈々本日午后特攻をかけます。沖縄の敵艦めがけ必死必中」 そして死を覚悟しながら、3人の妹たちには、こんな言葉を残していました。 「みや子へ。強く明るく頑張れ。みち子、皆と仲よくやれよ みほ子 しっかりがんばれ。 三人とも僕がまもってゐるから大安心だ」 まだ幼い弟の治芳(はるほ)君には、ひらがなでこう書きました。「はるほくんへ。いつまでも まもつてあげるからね」。家族に対する、強く優しい思いがにじんでいます。 ■最期を伝えたい…織田さんの思い ある日、遺書を寄贈した遺族の1人が東京から訪れました。藤井大尉のおい、藤井昭芳(あきほ)さん(73)です。 その場には、宇佐市塾の織田さんの姿も。実は藤井大尉の最期について、伝えたいことがあったのです。藤井さんに「戦闘詳報が防衛省に残っているんですけど…」と語りかけます。 日本側には「空母に突入」という記録しかありませんが、アメリカ側の記録と照合し、その詳細を突き止めたのです。 織田さんは、「米軍側の記録とも照合したところ、確かにこの時間に軍用機が一機飛んできた。飛んできて撃ったけど、全然火を噴かない。ほぼ燃料切れ寸前なので、撃っても火を噴かないんですよね」と藤井さんに話しました。 藤井大尉は成功するタイミングを狙い続け、燃料切れギリギリまで飛んでいたと分かりました。 ■辞世の句に「何度見ても涙が」 「絶対に成功させるために、日没寸前まで飛んで、突入を試みた。人生の最後に『絶対にやってやるんだ』と」。織田さんがこう言うと、藤井さんは「そういう気持ちだったんでしょうね。この辞世の句にも出ていますよね」と応じました。 藤井大尉の辞世の句 「大皇の 醜の御楯と云ふものは かゝるものぞと すゝめ眞前に」 「何度見ても涙が出ます」。初めて伯父の最期の状況を知った藤井さんは、「どんな伯父だったか。話をしたかった」と思いを馳せました。 ■「戦争は絶対にやってはいけない」 藤井さん 「特攻の悲惨さというか、行きの燃料だけしか積んでいない飛行機に乗って、ただ死ぬために行く。人間の尊厳、人間の命を何だと思っているんだと。もうこういう戦争は絶対にやってはいけない、人間の命を大事にしないといけないと、ますます感じました」 織田さんは「直接遺族の方にお会いできて、藤井大尉の最期について伝えられてよかったと思っております」と話しました。 遠ざかる戦争の記憶をつないでいく。宇佐の町の取り組みは、これからも続きます。 (2025年8月5日『news every.』より)