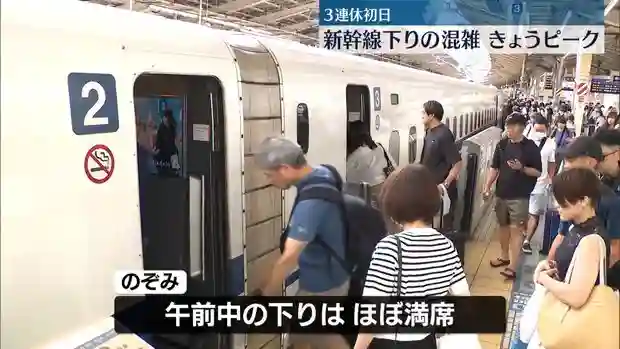

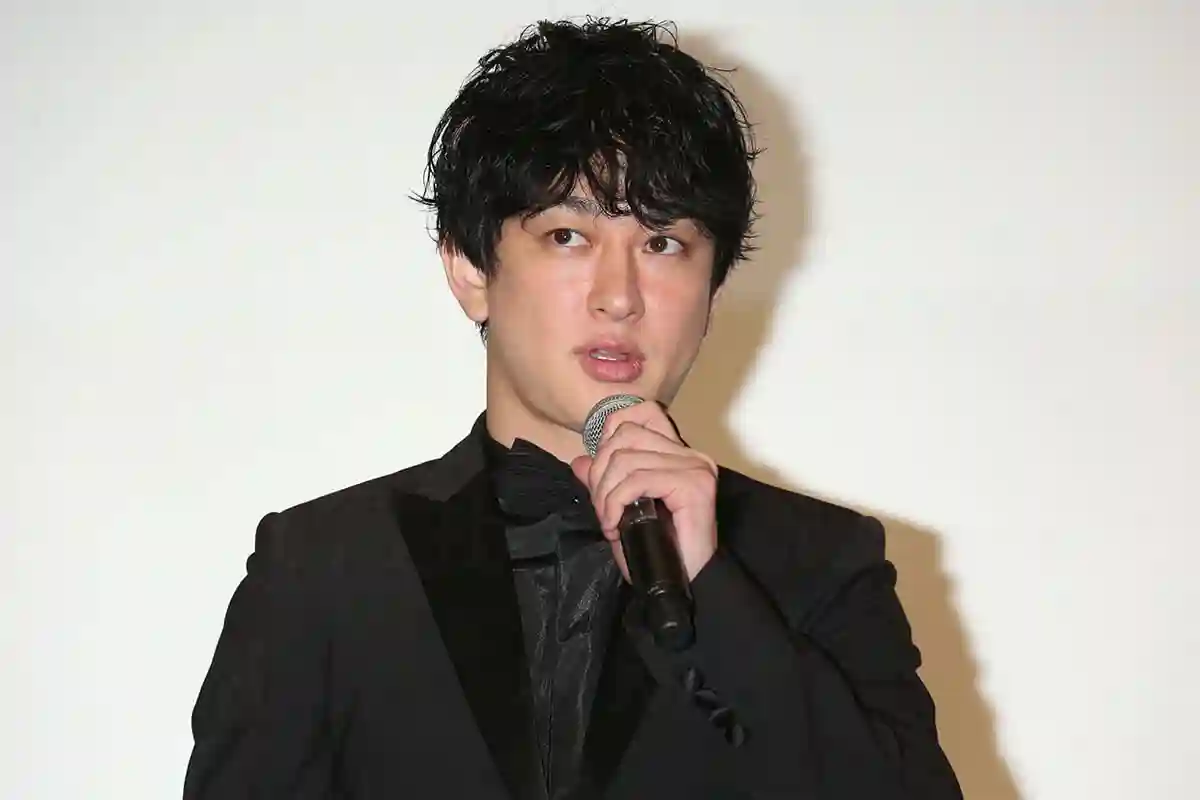

今年は8月30日、31日に放送される「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」(日本テレビ系)。「感動の押し売り」「猛暑の中でなぜマラソンをするのか」など例年多くの批判にさらされるこの番組を、日テレが「やめられない」理由とは……。【冨士海ネコ/ライター】 *** 【写真】「性的な加害を想起させかねない」と物議を醸した、一昨年の24時間テレビ「なにわ男子」の“幼少期ポスター” 「愛は地球を救う」。誰もが一度は耳にしたことがあるこのスローガンが、いまや虚しく響いている。夏の風物詩として長年親しまれてきた「24時間テレビ」(日本テレビ系)に向けられる批判や疑問の声が、年々増えているのではないか。「感動の押し売り」化した演出、猛暑の中で走らせるチャリティーマラソン、旧ジャニーズなど芸能事務所との癒着。それでも日テレは、なぜこの番組をやめようとしないのか。その背景には、「生放送だからこそ伝えられるリアル」が希薄化した現在のテレビ界において、24時間テレビだけが日テレに残された「最後の希望」という錯覚があるのかもしれない。 横山 裕 24時間テレビが担ってきたのは、社会的弱者への理解と支援を促すチャリティー活動だったはずだ。しかし現代の視聴者は、あらかじめ編集されたVTRで作られる「感動する物語」に対して、しばしば冷ややかな視線を向ける。かつて映画のCMで多用されていた「全米が泣いた」という常套句は陳腐化して久しいが、障害や病と闘う人々の姿を「泣ける物語」として消費する構造には、多くの視聴者が既に違和感を抱いている。 そしてその違和感をさらに増幅させているのが、「チャリティーマラソン」である。昨年は芸人のやす子さんがランナーとして走行中、観衆の男性に胸を触られるというセクハラ事件が発生した。安全面の配慮が欠如した状況で、酷暑の中著名人を走らせるというフォーマットそのものに限界がきている。今年はSUPER EIGHTの横山裕さんがランナーに決定したが、特別な訓練を受けているわけでもないタレントがこの猛暑の中で走ることについて、殺人にも等しい行為ではと批判も多く上がっているようだ。 話題性狙いの人選にも食傷気味 音楽番組の衰退にも通じるジャニーズ枠と企画マンネリ化 企画より注目されているのが、今年のパーソナリティーとして起用されたKing & Princeの永瀬廉さんと浜辺美波さんだろう。7月に「ペアルックお泊まりデート」がスクープされたがどちらも沈黙を貫いた。それだけに、番組でどんなやりとりがあるか関心を集めている。なおランナーの横山さんも、総合司会の水卜麻美アナと熱愛疑惑が報道されたことがあった。水卜アナは別の相手と結婚しているが、連想した人もいたようだ。 企画の主旨そのものより、出演者たちに興味が湧いてしまうのは本末転倒。しかしもともと24時間テレビといえば、ジャニー喜多川氏存命時代から「ジャニーズ枠」の存在が認知されてきた。社名がSTARTOに変わったとはいえ、これまでの「ジャニーズ枠」がそのまま「元ジャニーズ枠」として温存されているのは変わらない。創業者の事件が詳らかになった後も所属タレントを起用し続けるテレビ局にも批判の目は向いたが、出演者選定の背景にあるのは信頼よりも「話題性」と「前例踏襲」ということがうかがえる。だが、現代の視聴者はそこにも不快感を覚えているのではないだろうか。 その傾向は、各局の音楽特番の不振にも通じるものがある。かつては視聴率15%超えだった音楽特番も、今では1桁台の視聴率となるのも珍しくはない。SNSで先行配信もあるし、わざわざリアルタイム視聴しなくてもいい、という感覚が一般化したのも理由だろう。そこには司会や企画がマンネリ化しているという、24時間テレビとよく似た構造がある。 日テレ「THE MUSIC DAY」の櫻井翔さん、TBS「音楽の日」の中居正広さん、フジテレビ「FNS歌謡祭」の相葉雅紀さん、テレビ東京「テレ東音楽祭」の国分太一さん……どれも司会は旧ジャニーズで、コラボ企画や平成と令和の対比など、似たり寄ったりの構成が多い。かつては確かに彼らや彼らの後輩グループが歌うと、その時間帯の視聴率は伸びた。でも事務所を抜け新体制で活躍するタレントも増え、他事務所のボーイズグループの勢いも目覚ましい。近年は顔出しNGの歌手だっている。すでに音楽番組は、リアルな熱狂を伝えるという役割を、単なる出演者頼みでは果たしきれなくなっているのではないか。 他局はスポーツやお笑いなど「リアルな一発勝負」にシフト? お笑いも音楽も不発の日テレにとっての24時間テレビの価値 逆に、「生」の熱気を伝え続けているコンテンツの代表例がスポーツだ。24時間テレビと並んで夏の代名詞イベントといえば高校野球(甲子園)。民法では朝日放送(テレ朝系列)が担っており、編集の利かない「生の勝負」がリアリティーを生み、視聴者の熱狂を呼んでいる。 また、各局ともに音楽より「お笑い」にシフトしている傾向もある。「24時間テレビ」のカウンターとして始まったフジテレビ「27時間テレビ」は、今年見送りとなることが発表されたが、その代わり夏の特番として「ENGEIグランドスラム10周年スペシャル」を生放送。TBSの「キングオブコント」は秋の放送だが、まさにいま各地区で予選が行われている。冬の特番の王者「M-1グランプリ」(朝日放送)は年々エントリー数が増え、毎年大きな反響を起こす。くじ引きで順番が決まり、スベろうがネタが飛ぼうが一発勝負、という緊張感によって生まれるすごみは、24時間テレビとは違う種類の感動を生んでいるのだ。 感動を「作る」のではなく、偶然生まれるドラマに委ねることで、視聴者の熱狂を生み出し続けるお笑いコンテンツは、感動を過度に演出する24時間テレビとは正反対である。 さて日テレもこの夏、「ダブルインパクト」という新しいお笑いトーナメントを立ち上げたが、まだ未知数。「THE W」も、いまひとつ支持を得られていない。巨人戦だって昔ほどのドル箱コンテンツではないだろう。スポーツでも音楽でもお笑いでも「生で感動を生む仕組み」を築けていない日テレにとって、「リアルを演出できる唯一の場」が24時間テレビになってしまっているのではないか。 「マラソンはリアルだから視聴者に届く」「実話の紹介だからこそ胸を打つ」といった信念があるのかもしれないが、その「リアル」が、果たして現代の価値観と合っているのか。視聴者はもう、テレビの中の「演出されたリアル」を見抜くようになっている。 こうして24時間テレビは、「社会貢献」という大義と、「放送ビジネス」という現実のあいだで苦境に立っている。チャリティーの名の下に広告収入を得るという構造に、批判の声は常につきまとう。他局の特番ラインナップと比べて「売りにできる生番組」が24時間テレビのみである以上、日テレにとってこの番組は企業アイデンティティーの根幹ですらある。もし24時間テレビが終われば、視聴率・収益・社会貢献という三大成果を一気に失う。もはや日テレにとって、それは「やめたくてもやめられない番組」なのだろう。 冨士海ネコ(ライター) デイリー新潮編集部