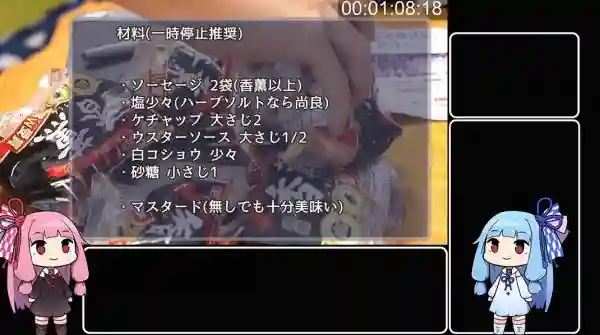

録音盤が救われた緊迫の経緯 昭和20(1945)年8月、御前会議でポツダム宣言の受諾が決定したとき、陸軍中央の一部将校は徹底抗戦を呼号。14日から15日にかけて、近衛師団を巻き込んで宮城(皇居の旧称)を占拠し、15日正午に予定された天皇の玉音放送の録音盤を奪取しようとした。 【写真】長崎と広島に投下された原爆、実は形がまったく違う…展示されている実物模型 その反乱の経緯は、これまで様々に語られ、描かれてきた。中でも有名なものは半藤一利氏(出版当時は大宅壮一・編)のノンフィクション『日本のいちばん長い日』だろう。1967年と2015年に映画化もされ、ともに大きな話題を呼んだ。 だが、この映画を含めた様々な反乱の描かれ方について、どれも「美化されている」と指摘した人物がいる。反乱で発生したいくつもの出来事のうち、森赳中将の殺害について発生直後に目撃談を聞き、その後の展開を目の当たりにした下村覺さんだ。 1945年8月15日、玉音放送を聞いて皇居前広場に集まった人々 下村さんは『次郎物語』作者・下村湖人の実子。「一瞬の出来事で事態が逆転して、録音盤は救われ、今日の平和を招来できたという事実を残したい」という意志により、戦後54年目の1999年、この秘話を明らかにした。戦後80年を迎えた今年、その一部始終を改めて振り返る。 (以下、「週刊新潮」1999年9月9日号「皇居の反乱でごみ焼却炉に捨てられた近衛師団長の遺体」を再編集しました。文中の年齢等は掲載当時のものです) *** 動かなかった森中将 「映画の『日本のいちばん長い日』(1967年版)をはじめ、みんな主人公たちの行為を美化して、きれいごとに描きすぎている。本当はもっと悲惨な事実が隠されているのです」 と、54年目に重い口を開いたのは、当時、少尉で近衛騎兵連隊旗手だった下村覺氏。下村氏が明かすのは、反乱の一連の流れのなかで、最も悲劇的だった近衛師団長殺害をめぐる事実である。 ——反乱の首謀者は陸軍省軍務課員の椎崎二郎中佐と畑中健二少佐、それに近衛師団参謀の石原貞吉少佐と古賀秀正少佐。近衛師団を引き入れるにあたって、最大の難関は師団長の森赳中将だった。 師団を丸ごと動かすには師団命令が必要だが、森中将は「承詔必謹(=詔を承りては必ず謹め)。陛下の命のままに従うのが、近衛師団の本分」と、命令を出すのを拒否していたのである。 昭和史研究家の秦郁彦・日大法学部教授によると、惨劇の状況は、 「その森中将も、畑中の頼みを受けた陸軍省軍事課の井田中佐の説得で、明治神宮に参拝してから決めるとか、参謀長にも意見を聞いてくれなどと迷いだした。それで、井田が説得は成功したと思い、師団長室を出たのと入れ替わりに、畑中と航空士官学校の上原重太郎大尉、それに陸軍通信学校の窪田兼三少佐の3人がなだれ込んだのです」 遺体はゴミ焼却炉に隠されていた 畑中少佐は、説得は失敗に終わったと思い込み、15日午前2時までに近衛師団が動かなければ、反乱計画は崩れると焦っていたという。 「中将が“お前たち、なんだ”と一喝したのに対して、畑中が拳銃で撃ち、続いて剣道5段の上原が袈裟掛けに斬り倒した。さらに、義兄の森を訪ねてきていた白石中佐が畑中に組みついたところを、上原が斬り、窪田が止めを刺したといわれています」(秦氏) この時、じつは隣の部屋で騎兵連隊の佐々木民治少尉が仮眠中だった。佐々木少尉は剣道7段、柔道6段をはじめ武道合計27段という猛者で、師団長の身辺護衛役を務めていたのだ。下村氏が語る。 「物音に跳ね起きて師団長室に飛び込んだときには、既に事は終わっており、彼はそのまま身柄を拘束されて、一室に監禁されてしまった。やっと脱出して連隊本部へ帰りついたときの報告によると、森師団長の遺体は、師団司令部のゴミ焼却炉に隠されていたそうです。武人にあるまじき非道な扱いだと、悲憤慷慨(ひふんこうがい)していましたよ」 森中将は大変な人格者だった 師団長殺害後、直ちに古賀参謀によって師団命令が下され、各連隊に伝達されたのだが、 「殺害が発覚すると、その師団命令がニセであることがバレてしまう。それで、ゴミの中に遺体を隠したのですよ。それにしてもあまりにも無残なやり方です」(下村氏) 森中将が昭和19年に近衛師団長として赴任してきたときの訓示を、下村氏は今なお忘れない。 「“将校たるもの、兵より先に箸をつけるな”というのです。兵にまず食べさせて、その後に将校は食べよ。そうでなければ、指揮官として失格だということです。大変な人格者でした」 それに比べて、反乱側の行為は卑劣極まりないという。 「映画の殺害シーンでは、師団長はきちんと軍服に身を整えていますが、これも佐々木少尉から聞いた事実とは大違いです」と下村氏。「浴衣姿で義弟と懇談しているところを、いきなり問答無用で惨殺されたのです。全く武士の情けも何もないやり方です」 単純ミスから企みを看破した連隊長 一方、師団長殺害という大きな犠牲を払ってニセ師団命令を作成したものの、焦りによる単純ミスで、たちまち化けの皮が剥げる結果となったのである。下村氏が続ける。 「騎兵連隊も受領しました。ところが、連隊長の伊東力大佐は見るなり、“この命令は怪しい”と見破ったのです。“命令の順列は歩、騎、砲、工であるべきだが、騎兵の前に砲兵がきて、歩、砲、騎、工となっている”ということで、命令の真偽を確認するためにいろいろ手を尽くしているところへ、佐々木少尉が逃げ帰ってきて、実情が分かったのです」 騎、砲入れ替えの単純ミスが生じたのは、玉音放送の録音盤奪取計画に関係があるのではないか、というのが下村氏の推測。 「録音盤がまだ宮城内の宮内省に保管されているのを探知して、反乱将校は近衛の歩兵を宮内省に投入しました。しかし、宝探しみたいなものだから、見つからない場合もある。そのときは、最後の手段として、砲兵隊で宮内省に砲撃を加え、建物ごと録音盤を破壊する計画だった。それで、頭に“大砲”がこびりついていて、つい砲兵を先に書いてしまったのではないでしようか」 81歳になり言い遺して置きたかった ところが、ニセ命令で出動した砲兵連隊は、まさか宮城で大砲が必要になるとは思わず、手ぶらだった。 「そこで、騎兵連隊の戦車中隊を出動させ、戦車砲で攻撃しようと画策したけれど、伊東連隊長の炯眼(けいがん)により、騎兵連隊は一兵も動かなかったのです」 下村氏は『次郎物語』の著者、下村湖人の長男。慶応義塾大学卒業と同時に入営し、幹部候補生を経て少尉任官。陸士(陸軍士官学校)出身でないただ一人の連隊旗手だった。54年目にして初めて秘話を語ったのは、 「私ももう81歳になりましたし、このように一瞬の出来事で事態が逆転して、録音盤は救われ、今日の平和を招来できたという事実を、言い遺して置きたいからです。陸士出は、幹候(幹部候補生)上がりが何をほざくというかもしれませんがね」 デイリー新潮編集部