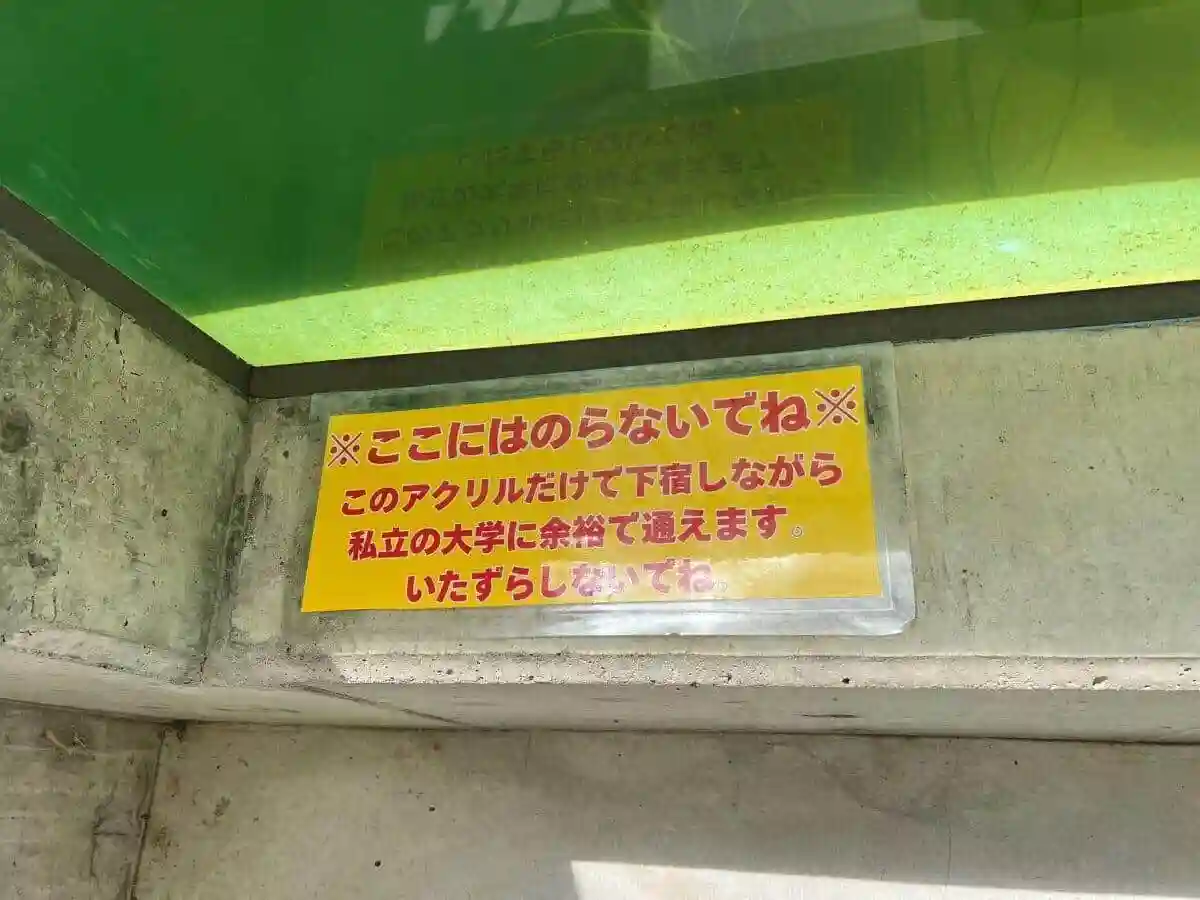

皇居・宮殿の中庭の隅に、「加藤清正の水盤」と呼ばれる大きな青銅の器があります。太平洋戦争の空襲で焼失した明治の宮殿の焼け跡に残り、消火活動で34人が犠牲になった歴史を刻む水盤です。戦後80年の夏。その“記憶”をたどります。(日本テレビ客員解説員 井上茂男) 明治の宮殿の中庭では噴水、今は隅で水をたたえる水盤 「加藤清正の水盤」は、儀式が行われる「正殿」や、晩さん会が開かれる「豊明殿」、一般参賀でベランダに皇室の方々が立たれる「長和殿」などに囲まれた「中庭(ちゅうてい)」の東南の隅にあります。「長和殿」と正殿につながる「回廊」が接する植え込みのあたり、回廊の下をくぐる「下降(げこう)」と呼ばれる通路の横です。 その名は、戦国武将の加藤清正が朝鮮からもたらし、徳川家康に献上したと伝わることに由来します。直径3メートル、高さ80センチの青銅製。水をたたえ、青い空を水面に映しています。花びらの形をした断面はアオイの花だそうですから、「三つ葉葵」を家紋とした家康に清正が贈ったのだろうかと想像が広がります。江戸の開府から420年余り。「江戸城」「皇居」「宮城」「皇居」と呼び名が変わる中でずっとあった水盤です。 昭和天皇の侍従で美術に詳しかった徳川義寛氏は、その役割を「蹲(つくばい)」(『皇居新宮殿』、保育社)と記しています。「蹲」とは茶室の庭に置かれる手水鉢(ちょうずばち)のことです。茶の湯の世界では、客は身体を低くして蹲で手を清めて茶室へと向かいますから、そんな作法を思わせるしつらえなのでしょう。 今は庭の隅にありますが、かつては庭の“主役”でした。1888(明治21)年に落成し、日本の近代史を見てきた明治の宮殿です。戦前の写真を見ると、豊明殿の中坪(中庭)の中央に、水盤の断面と同じ形に池が作られ、その真ん中で水を高々と噴き上げています。周囲には斜めに伸びる松の木も見え、賓客たちの目を楽しませていたことがしのばれます。欧化を急いだ明治の時代だからでしょうか。日本の庭園にはない、西洋の雰囲気が漂う噴水です。 炎上4時間、34人が犠牲になった消火作業 1945(昭和20)年5月25日。東京は連日の空襲に見舞われます。「山の手空襲」です。「宮城」と呼ばれていた皇居の周辺は火の海となり、強い南風に乗って火の塊(かたまり)が飛んできました。「正殿」の軒付近から出火したのは26日午前1時5分。渡り廊下を伝って一気に住居部分の「奥宮殿」にも燃え広がりました。廊下のガラス戸は炎が空気を膨脹させて、爆発するように大音響を上げて割れていきました。 ポンプ車計28台。皇宮警察、警視庁消防部(東京消防庁)の特別消防隊、陸軍の近衛第一師団の宮城守衛隊による大がかりな消火が行われました。しかし約4時間後、宮殿はコンクリートの建物を残してほぼ全焼します。 この消火作業で34人が殉職しています。皇宮警察3人、警視庁消防部17人、陸軍14人。場所は「正殿中坪(中庭)」と「豊明殿中坪」がほとんどで、宮殿の地理に詳しくなかったのか殉職者の9割以上が応援の人たちでした。「清正の水盤」の池の中で手押しポンプを抱えて息絶えていた近衛兵もいたそうです。 水で汚してはいけなかった神聖な宮殿 杉並消防署長などを歴任した中澤昭氏が『皇居炎上』(近代消防社)に書いています。宮殿は木造で屋根裏が広い上に、屋根裏はビル3階に相当する高所にあり、�空襲に弱い�とみられていました。焼夷弾が屋根を突き抜けて屋根裏で止まり、発火したら手に負えないからです。そこで屋根裏に防火水槽を上げ、ホースをはわせ、その時は屋根裏に消防隊員を配置する手はずが整えられました。 しかし、隊員たちに厳命されたのは「神聖な宮殿を水で汚してはならぬ」。放水は指揮者の命令を待ち、初期消火は火の粉を払う「火たたき」や、濡らしたムシロを火にかぶせる「濡れムシロ」など、“人力消火”を優先させることが求められました。 空襲の夜——。宮城に飛んできた火の塊(かたまり)は40〜50センチもあり、宮殿の銅板瓦の屋根を転がり始めました。それでも火災を防ぐ予防的な放水は行われませんでした。ついに「正殿」の軒下付近から火が噴き出し、ようやく一斉放水が始まります。しかし水圧は弱く、放水の先は強風で散り、水は正殿内部には届きませんでした。 中澤氏は言います。「空襲という非常時に非常手段を実行できなかった消防戦術の失態」と。さらに、狭い屋根裏に配置された消防隊員たちは「人間スプリンクラー役」で、「体当たりの特攻と同じ」と断じています。 東京消防庁の『東京の消防百年の歩み』もその時の状況を詳しく記しています。「熱風は消防隊の衣服を焼き、松の木はあちこちで燃えはじめ、宮殿も着火寸前であった。もはや一斉放水以外に方法はない極限状態となったが、宮殿を水でぬらすのは畏れ多いとして挙に出るべきか否か躊躇した一瞬のすきに、正殿から青白い炎があがった」。屋根裏に配置された隊員たちは「最後までホースを握って持ち場を離れず、ために壮烈な最期をとげ」と多くの死を悼んでいます。 天皇が「神聖不可侵」だった時代です。証言から“畏れ”が消火活動を縛っていたことがわかります。陸軍は「奥宮殿」への延焼を防ごうと階段状の廊下3か所にダイナマイトを仕掛けますが、爆発力は弱く、効果はなかったそうです。これも“畏れ”からでしょうか。消火が難しいとわかると、近衛兵は奥宮殿から持てる品々を運び出しました。 “赤い”はずの火ですが、多くの証言が「青」「緑色」と表現しています。「銅板葺きの大屋根が炎に包まれて焼け落ちる一瞬の、縁(へり)は黄金色に輝く緑色の大火焔」とは、宮内省の総務課長だった筧素彦氏の回想です(『今上陛下と母宮貞明皇后』)。1万人の回想を集めた読売新聞の『昭和史の天皇』によると、「青い炎」は銅板瓦が焼けて一種の化学反応が起きたためで、銅が溶ける時の「毒煙」で窒息した人もたくさんいたそうです。 この日の空襲では、大正天皇の皇后だった貞明皇后が住む青山の「大宮御所」や、秩父宮邸や三笠宮邸なども焼けました。青山方面でも警視庁消防部と陸軍の守衛隊に11人の殉職者が出ています。宮殿焼失の責任を取って松平恒雄・宮内大臣が辞職しますが、辞表を出した阿南惟幾(あなみこれちか)・陸軍大臣は昭和天皇から「国家存亡の時」と翻意をうながされて留まります。終戦の日の未明に「一死以テ大罪ヲ謝シ奉ル」という遺書を残して自決したあの阿南陸相です。 焼け跡の片付けから始まった皇居の「清掃奉仕」 米軍が上空から撮影した焼け跡の写真があります。「灰燼に帰す」という言葉通りの惨状です。天井が「折上格天井(おりあげごうてんじょう)」だったからか、焼け跡はマス目を描いたかのようです。その中に花びらの形の池も見え、中央に「清正の水盤」が残っているのがわかります。 終戦から4か月後の12月8日。宮城県の青年ら63人が“草刈り”を申し出てやってきて、焼け跡の片付けを手伝います。皇居の門を進駐軍が固めていた時代です。一団とわからないように服装をばらばらに、分かれて入りました。 昭和天皇はうれしかったのでしょう。焼け跡に足を運び、「ご苦労」「汽車が混雑するというがどうやって来たか」などとねぎらい、その日の思いを歌にしています。「戦にやぶれしあとのいまもなほ民のよりきてここに草とる」。80年たった今も続く皇居の「清掃奉仕」はこの日から始まりました。 焼け跡は少しずつ変わっていきます。片付けが進むと、食糧難からカボチャやイモの畑になり、やがて芝が植えられて「広庭」と呼ばれます。そこで園遊会が開かれると、「清正の水盤」の周りには花壇が作られ、歓談の輪の中心によみがえりました。 「天子南面」を変えて“東向き”に建てられた新宮殿 1952(昭和27)年4月、平和条約が発効して日本は国際社会に復帰します。宮内庁の庁舎3階に作られた「仮宮殿」では手狭になり、新しい宮殿の必要性が高まります。昭和天皇は国民に配慮して宮殿の再建をなかなか受け入れませんでしたが、1960(昭和35)年1月、新宮殿の建設が閣議決定されました。 新宮殿は象徴天皇にふさわしい儀式の場を目指して「威厳よりも親愛を、荘重よりも平明を」という方針で進められます。新しい時代の発想がいろいろと打ち出されました。 その第一は、“南向き”だった宮殿の向きを“東向き”としたことです。京都御所の紫宸殿も、明治の宮殿も、「天子南面」という考えから“南向き”に建てられていました。それを人の流れや丸の内のビル群との調和を考えて“東向き”とし、一般参賀のために広い広場が確保されました。今の「東庭」です。 「中庭」は将来の「即位の礼」を考えて広い空間とされました。紫宸殿の南庭は「左近の桜」「右近の橘」で知られますが、新しい宮殿は正殿の前を広く空け、西南の隅に「白梅」、東北の隅に「紅梅」が対角に植えられました。「梅」にしたのは、万葉の古(いにしえ)から日本人に愛されてきたという理由です。そして東南の隅に「清正の水盤」が置かれました。 総工費約134億円。工事は1964(昭和39)年7月から4年かけて進められ、1969(昭和44)年4月から使用が始まりました。翌年の大阪万博で外国から賓客が続々と来日すると、新宮殿に迎えた昭和天皇は決まって宮殿の図録を贈っています。自慢の新宮殿だったことがうかがえる逸話です。 “記憶”を継承する「点景」 『皇宮警察史』には殉職した3人の写真が載っています。その中の1人に、知り合いの元護衛官の面影が重なりました。36歳で殉職した警部の子息で、平成の初めに坂下護衛署長や護衛部長を務めて退職し、3年前に亡くなった人です。 護衛官を志した理由を尋ねたことはありませんが、特別な思いを感じてきました。その亡父の殉職場所が「清正の水盤」がある豊明殿の中庭だったことを今回初めて知りました。坂下護衛署は宮殿の警備の受け持ちです。どんな思いで署長の日々を務めていたのでしょう。今ならいろいろ聞きたいところです。 なぜ「清正の水盤」は新しい宮殿の中庭にも置かれたのでしょうか。400年来の工芸品だから、明治の宮殿の墓碑として、殉職した人たちの鎮魂のため、平和への願い……。『宮殿造営記録・解説編 図面編』(宮内庁)などに当たっても理由ははっきりしませんが、そこにはきっと関係者の思いがあったはずです。 昭和時代に式部官を務めた武田龍夫氏の『宮中物語』に手掛かりがありました。正殿の「松の間」から廊下のガラス越しに白い石が敷き詰められた中庭を見ると、紅梅や白梅、そして水盤が隅に見え、「まとまった点景となって目に入ってくる」と書かれています。かつて宮殿の内部を何度か見学した折、中庭の隅に梅や水盤があった光景がよみがえります。 この「点景」であることに意味がありそうです。「点景」とは風景画などで画面を引き締めるために添えられる人や物です。主張はしなくとも、景観を構成する要素であり、正殿で儀式に臨む天皇の視界に入ります。梅の由来や水盤の記憶が、それを目にした時によぎるかもしれません。 「清正の水盤」はきょうも中庭の隅で水面に青い空を映しているでしょう。それは戦争中にB29が空襲で埋めた空です。戦後80年の夏。記憶を継承するために思い起こさなければならない水盤です。(終) ※文中に記したほか以下の図書を参考にしました。『宮殿をつくる』(高尾亮一、求龍堂)、『新編 宮中見聞録』(木下道雄、日本教文社)、『昭和天皇実録』(宮内庁)