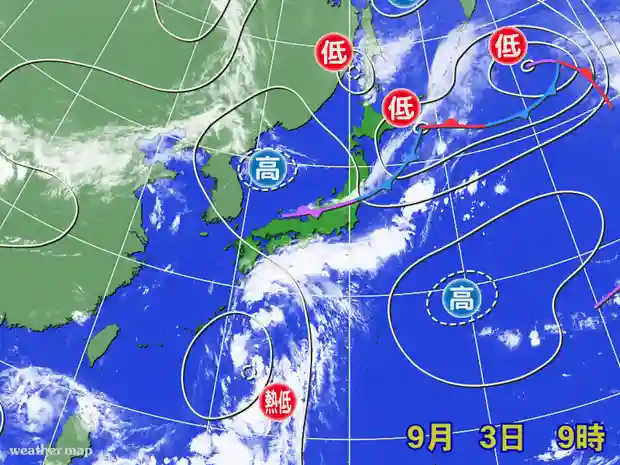

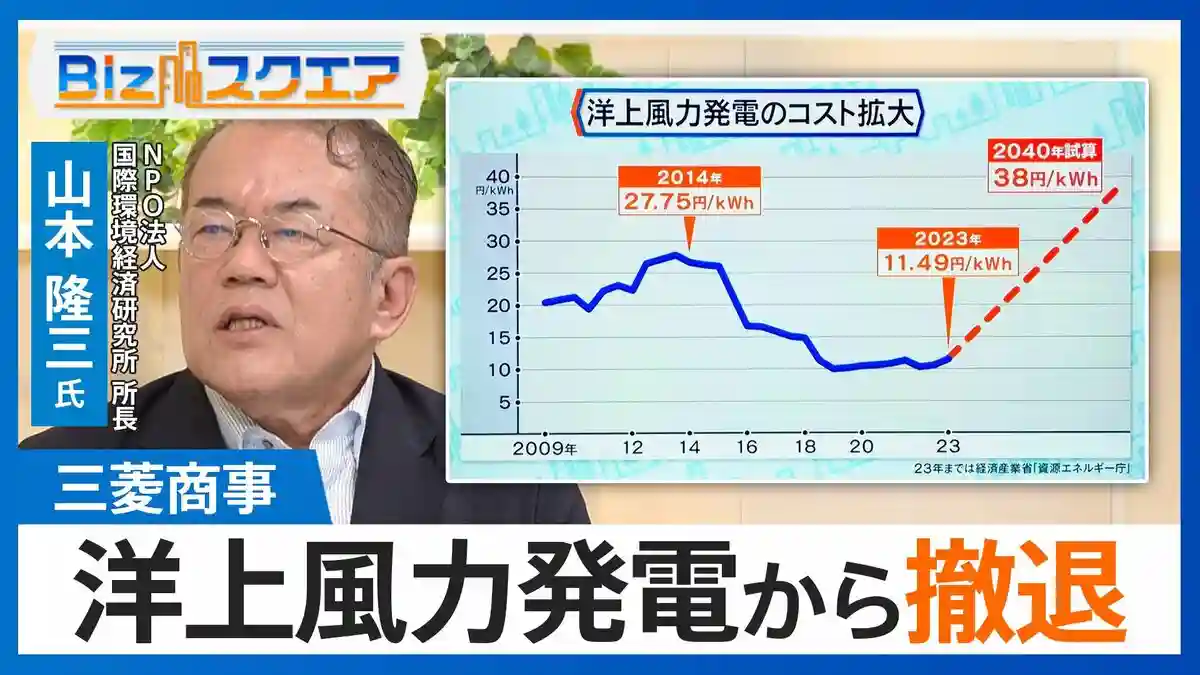

三菱商事は、国の公募で落札した秋田県と千葉県の沖合の洋上風力発電の事業から撤退すると発表した。専門家からは“洋上風力頼み”の再生エネルギー拡大戦略は「見直しを考えた方がいい」との指摘も。 【写真で見る】世界で相次ぐ「洋上風力発電からの撤退」なぜ?三菱商事も撤退で揺らぐ再エネ戦略 建設費用が「想定の2倍以上」 『三菱商事』中西勝也社長(8月27日) 「洋上風力事業について誠に遺憾ながら、開発を取りやめざるをえないとの結論に至った」 三菱商事は2021年12月、中部電力のグループ会社などとともに政府が公募していた秋田県沖と千葉県沖の3つの海域での洋上風力発電事業を落札した。 ▼【秋田】能代市・三種町・男鹿市沖 ▼【秋田】由利本荘市沖 ▼【千葉】銚子市沖 入札の際、“他の事業者より非常に安い供給価格”を提示し、それが決め手となった形だが建設資材や人件費の高騰などコストが急増。 三菱商事は2025年2月に「事業性の再評価を行う」と発表し、決算では約500億円の損失を計上していた。 中西社長(8月27日) 「洋上風力業界を取り巻く事業環境が世界的に大きく変化した結果、入札時に見込んでいた金額と比較して建設費用は2倍以上の水準まで膨らんでいる」 「三菱商事に県も地元も振り回された」 建設予定地の1つ、海からの強い風が吹き付ける千葉・銚子市では事業撤退に落胆の声が上がった。 地元タクシー運転手 「少しは地元の起爆剤になればと思ったけど、頓挫したということでかなりがっかり」 28日、中西社長は千葉県庁を訪れ撤退を謝罪。 それに対し千葉県の熊谷俊人知事は、「結果として三菱商事に県・地元ともに振り回された形になった。“撤退という結論だけでは済まされない”と思っている」と話し、今後も地域活性化に向けた取り組みを継続するなど、“地元に対する責任”を果たすよう求めた。 同じく建設予定地となっていた秋田県の鈴木健太知事は27日、「極めて残念かつ極めて遺憾だ。“国家肝いりのプロジェクトで、国を代表する企業が落札していて撤退はないと思っていた”」と述べている。 政府は速やかに事業者の再公募を行う方針だが、一大プロジェクトが振り出しに戻ったことで国のエネルギー政策にも影響が及びそうだ。 落札価格「破格の安さ」が影響か? 撤退の原因としてささやかれているのが、落札の決め手となった「供給価格」の安さだ。 【三菱商事などが落札した洋上風力事業】 ▼【秋田】能代市・三種町・男鹿市沖(発電出力:49.4万kW)⇒供給価格:13.26円/kWh ▼【秋田】由利本荘市沖(発電出力:84.5万kW)⇒供給価格:11.99円/kWh ▼【千葉】銚子市沖(発電出力:40.3万kW)⇒供給価格:16.49円/kWh 上限価格は「29円/kWh」と設定されていたが、半額程度、あるいはそれ以下という“破格の安さ”が結果的に撤退に繋がったのではないかという指摘だが、国際環境経済研究所の山本さんはその意見には否定的だ。 『国際環境経済研究所』所長 山本隆三さん 「なぜ安い供給価格なのかというと、入札当時は三菱商事に限らずアメリカやヨーロッパの洋上風力企業も、『将来的に設備投資額は下がる』と予想していた。設備の大型化や習熟曲線、たくさん作れば安くなるということで、三菱商事も恐らく工事を始める時には設備投資額が減る想定で入札したと思う。おそらく2番札を入れた企業も、こういう状況になれば『やっぱりできない』ということになったのではないか」 風力発電「インフレへの抵抗力ない」 確かに「洋上風力発電のコスト」を見ると、2014年は27.75円/kWhで、その後は下がり続け、2023年は11.49円/kWh。(※経済産業省「資源エネルギー庁」より) 2021年の入札当時は、そのままコストが下がることが想定されたのだろうがインフレが始まり下げ止まり。2040年には「38円/kWh」まで拡大するという試算もある。 『国際環境経済研究所』所長 山本隆三さん 「2022年のロシアのウクライナ侵攻でインフレになり、ヨーロッパとアメリカの中央銀行は金利を上げた。その金利上昇やインフレの影響で設備投資額がどんどん膨らんでいく。実際にコストは2023年から少し上がり始めていて、“23年後半から欧米では洋上風力の事業者がどんどん撤退”している」 ——インフレ、金利上昇でコストが上がるのはわかるが、中西社長が言うように倍以上になるのはなぜなのか? 山本さん 「欧米は金利を上げたが、日本は日銀が金利を上げなかったので、すごく円安になった。三菱商事が気の毒なのは、円安。恐らくコスト増より、円安の方が影響は大きかった」 また、洋上風力発電事業はそもそも「資材価格高騰の影響を受けやすい」という。 山本さん 「洋上風力はセメントも鉄も一番使う。銅とかコバルトとかレアアースも一番使うので、発電設備の中では“一番インフレに対する抵抗力がない”」 “撤退ドミノ”の可能性は? 今後心配なのは、“撤退ドミノ”だが、三菱商事が撤退した第1ラウンド以降、落札企業が決まっている第2、第3ラウンドはどうなるのか…? 【洋上風力事業 促進・有望区域】 ▼第2ラウンド公募:秋田・新潟・長崎県沖の4海域 ▼第3ラウンド公募:青森・山形県沖の2海域 ▼有望区域:北海道・千葉県沖など9海域 『国際環境経済研究所』所長 山本隆三さん 「入札の方式が第2ラウンド以降少し変わったことや、値段も少し上がっているので事業者ごとに判断は異なるのではないか。ただ、『これではやれない』という事業者が出てくる可能性はある」 洋上風力促進に「2つの問題」 政府が2月に閣議決定した「第7次エネルギー基本計画」では、2040年度の電源構成目標として再生可能エネルギーを最大の電源と位置づけ比率を40〜50%とすることを目指している。 風力発電の割合も、1.1%(2023年度)⇒4〜8%(2040年度)に増やすとしている。 ——今の倍以上に「再生エネルギー」増やす目標だが、洋上風力なしに再エネ拡大というのは日本では成り立たない構造になっているのか 『国際環境経済研究所』所長 山本隆三さん 「太陽光はすでに相当導入が進んでいるし、それこそ傾斜地に作るとか湿原に作るとか。反対運動も起きやすい状況になっている。簡単に導入が進むのはやはり洋上風力ということでこの比率が見込まれている」 一方で山本さんは、“洋上風力発電の促進には2つの問題点”があると話す。 1つは、【費用負担が消費者にのしかかる】問題だ。 山本さん 「洋上風力の導入をこのまま増やしていこうとすると、事業者が投資をしやすい環境を作らなければいけない。例えば、今回のように突然インフレになって資材費が膨らんだ場合の補填などの制度が想定される。ただ、そのコストを誰が負担するのかというと電気の消費者。電気料金の値上げと引き換えに導入を進めるような制度になる」 すでに再生エネルギーの普及のために、電気料金に上乗せされる形で消費者が負担している「再生エネルギー賦課金」。 2025年度は3.98円/kWhで、「一般的な世帯の年間負担額」は年々増加している。 ▼制度導入時の2012年度:1056円 ▼2025年度:1万9104円 ——今や月に約1500円の負担と、政府の電気代の補助金よりも高い額を賦課金で払っている。もはや持続可能ではないのでは? 山本さん 「2032年度ぐらいになれば少し減り始めるが、負担は当分の間は増えていくということになる。再エネ賦課金制度はドイツが世界に先駆けて始めたが、このインフレに突入して廃止し全部政府負担に変えた。なぜかというと、ドイツの負担額は1kWh当たり10円を超えてしまい、一般家庭で1年間に負担する額が3万5000円ぐらいになってしまった」 「安定供給」に不安も 山本さんが「洋上風力頼みの再エネ拡大戦略は見直した方がいい」と言うもう1つの問題点は【安定的な電力供給への不安】だ。 『国際環境経済研究所』所長 山本隆三さん 「今後日本の電力需要は、データセンターや電気自動車などの普及で増えると予想されている。ところが、データセンターで考えれば安定的な電力供給が必要で24時間365日電力供給がないと、我々生成AI使えませんと」 ——そういう電力を作るには風力はあまり適切ではない? 山本さん 「そういうこと。なので安定供給という問題と電力需要が増える問題にどう対処するか。やはり一度立ち止まって、全体をどうするのか。温暖化問題だけではなく、電力価格、安定供給という観点からもエネルギー計画を一度見直す必要があるのではないか」 (BS-TBS『Bizスクエア』2025年8月30日放送より)